「ネットの高校マイプロジェクト」(以下、N/S高マイプロ)は地域や身の回りの課題や、自身の興味関心などをテーマにプロジェクトを立ち上げ、中・長期的に実践する課題解決型プログラムです。

自ら課題を見つけ、問題解決のアプローチを思考し、プロジェクトと向き合うことで、社会や人とのつながりを学ぶことができる社会を変える一歩を踏み出すプロジェクト学習です。

今回は、STANDARDクラス(※1 以下:STDクラス)で「代表プレゼン(※2)」を行い、特別賞を受賞した2人の生徒にお話を聞きました。その内容を紹介します。

※1 N/S高マイプロSTANDARDクラスは各自で決めたテーマのプロジェクトを「企画立案→立ち上げ→実践→検証」するPDCAを、一年間かけて、自分自身の力で実行することに挑戦するクラスです。

※2 代表プレゼンは、1年間プロジェクトを行った生徒から有志を募り、N/S高の校長、副校長の前で自身のプロジェクトを発表し講評をしてもらう最後の総まとめにあたるプレゼン大会。(学校代表賞を授与された生徒は副賞として全国高校生マイプロジェクトアワード地域大会に招待されました)

まずは、浦安を東洋一のリゾートにすることを目標に活動を行なっている水野重春さんにお話を聞きました。

小学生の頃から浦安市に住んでいる水野さん。「浦安市で何か面白いことをしたい」という思いをずっとありました。担任の先生にマイプロジェクトを勧められたことをきっかけに実際に行動してみることに。

浦安の地域課題を調べながら試行錯誤していくうちに、たまたまYouTubeで電気自動車の国際レースである「フォーミュラーE」の動画を見つけました。

フォーミュラーEは都市部の公道で行われるという特徴があることから、「埋立地で公道が広い浦安にぴったりだ」と思い、プロジェクトを決めたそうです。

プロジェクトに取り組む中で一番嬉しかったことは、18年間浦安の市長を務めていた松崎秀樹さんが水野さんのアイデアに共感してくださったことだそう。浦安について誰よりも詳しい松崎さんにお会いしてプロジェクトについて提案できたことは、水野さんの中でとても印象に残っているようでした。

逆に大変だったことを聞くと、「ないかもしれない」と話す水野さん。全部楽しむタイプなので、困難があってもそれも楽しんできたとのこと。本当にやりたいことをプロジェクトにしている、水野さんらしい回答でした。

2年間のプロジェクト活動を通して、”説明責任より説得責任”という考え方を学んだとのこと。

説明は一方的な会話になりますが、説得は相手に納得してもらう必要があるため、いろんなデータを集めて、それとともに自分の熱い思いをぶつけて相手と会話をしていくもの。

プレゼンテーションにおいても相手を説得して行動してもらうために、そのポイントをすごく意識するようになったそうです。

さらに行動力がついたことも実感しているとのことで「マイプロで一歩踏み出すという経験をしたことが自分にとってあらゆる面でいい方向に作用した」と熱く語ってくれました。

今後のプロジェクトや進路については、大学への進学が決まっていて、国際経営学部でマネジメントや財政、マーケティングを学びたいと考えているとのこと。

浦安をリゾート化していくためにはグローバル視点で経営感覚を身に付けていく必要があると考え、それを行政の経営にも生かしていきたいという思いもあって進路に決めたそうです。

プロジェクトの展望としては、継続して浦安の魅力を浦安内外の人に広めていき、フォーミュラーEやクルーズ船の誘致を着実に進めていきたいと話してくれました。

最後に、水野さんからのメッセージを紹介します。

浦安を東洋一のリゾートにするという熱い思いをSNSなどで発信しているのでぜひ見ていただきたいです。

何か一歩踏み出してみたいなとか、何をやりたいかはわからないけど少しでもやってみたいなという思いがある人は、ぜひマイプロに参加していただきたいなとすごく思っています。

一歩踏み出すという経験をすると人間って本当に変わるので、その経験を皆さんにも体感していただきたいなと思います。

水野重春さん

【Twitter】

https://twitter.com/jpjpjp191919

【Facebook】

https://www.facebook.com/jpjpjp191919

続いて、中高生をターゲットにした「やりたいこと支援サークル」の運営活動を行なっている井上恵太さんにお話を聞きました。

やりたいこと支援サークルという中高生向けのコミュニティの運営を通して、学生のやりたいことを探す支援する活動を行っていた井上さん。

その活動の規模を大きくすることでより多くの学生のやりたいことを応援することを目指してマイプロジェクトへの参加を決めました。

活動を始めたきっかけは同年代の学生の悩みを知ったことでした。

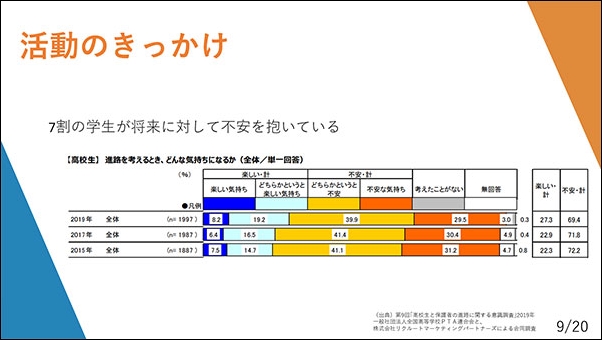

2019年の調査によると7割もの学生がやりたいことを見つけられずにいて、そのために将来に対して漠然とした不安を持っています。このような現状を知ったことをきっかけに井上さんは活動を始めました。

プロジェクトに取り組む中で一番嬉しかったことは自分の活動に大人や大学生が協力してくれていることだそうです。

現在、やりたいこと支援サークルには、元東工大の特任教授の方など、各分野で活躍している方々が協力者として参加しているそうで、「多くの方が支援してくださるようになった時に、自分がやってきた活動がまちがえではなかったことを実感できたので、かなり嬉しかった」と、話してくれました。

一方で難しかったことは、オンラインのコミュニティ運営が一筋縄ではいかなかったこと。

「今はオンライン上でのコミュニティを運営して学生を招いて他の協力者の方々と共に学生のやりたいことを探していくという形になりましたが、設立当初はどのようなコミュニティの構成にしていくか試行錯誤しました。コミュニティの構成が定まった後も知名度が足りずに学生にアプローチできないという状況に悩みました。」と井上さん。

現在は、コミュニティの運営をしながら、学校と連携して訪問授業などを行い、オンラインでもオフラインでも支援の場を広げることで多くの学生にアプローチしています。

プロジェクトを通して感じる自身の変化は、能力面と価値観の変化があったということ。

能力面での変化は、組織運営を行う能力が飛躍的に上がり、特に物事を長期的に考える能力は身についたとのこと。

これまで闇雲に活動してきたけれど、今では明確にこういうステップを踏んで進めていこうという道筋を描けるようになりました。

価値観の変化では、これまでは「自分が成功するために」活動していました。しかし、活動をしていく中で、さまざまな価値観を持つ大人の方々とかかわったり、人を支援するという利他的な活動を通して、お金などの物質的な幸せではなく、自分の意思でやりたいことを見つけてそれを突き詰めていく心の幸せが重要であるという考えに変わっていきました。

このような気持ちの変化からエゴが減って、利他的になったと実感しています。と話してくれました。

自分自身を客観的に捉えることができるようになったことが素晴らしいですね。

今後のプロジェクトや自分の進路については、プロジェクトは中高生だけでなく大学生にもターゲットを広げていき、将来的には小学生にもアプローチを広げていきたいということ。

まずは学生時代にやりたいことを見つけられる環境を整えてることが重要だと考えているそうです。

また、他にもロングスパンのプロジェクトを構想していて、そのプロジェクトの過程で最終的には学生だけでなく大人のやりたいことを支援できるような活動を行なっていきたいそうです。

進路については、行きたい大学が決まっているのでそこを目指しながら、その後も継続して多くの人がやりたいことを探しやすい環境を整えていく活動をしていきたいと考えているとのこと。

目的を持って自分の道を進んでいこうとする姿勢が素敵ですね!

最後に、井上さんからのメッセージを紹介します。

このブログを読んでくれている方の中には、「他の人より幸せになりたい」「何者かになりたい...…」そんな切実な思いを胸に毎日を生きている方もいると思います。

もちろんその思いをモチベーションに行動を起こすこと自体は素晴らしいことだと思いますが、自分なりの生き方探しの支援に携わってきた私がおすすめしたい生き方は「自分の意志で、他者に希望を与えていくために生きる」ことです。

自分なりの生き方を土台として磨き上げた価値観に基づいて自分が正しいと信じる世界に現実を近づけていくために今日を生きる。

そんな生き方を貫くことで、自然と“自分らしさ ”を見つけることもできるし、たとえ成功の運に恵まれなくても「自分らしく生きられて良かった」と人生に満足することが出来ると思います。

何より、世界をよりよい場所に変えていくために生きるという姿勢は、周りの人たちに希望を与えていくことができるでしょう。そんな思いをもとに自分なりの生き方を見つけ出し、その上でよりよい未来を作っていくために自分の意志を活かしてみてください。自分も周りも救う生き方って、とても素敵じゃないですか。

水野さん、井上さん、ありがとうございました。

おふたりののさらなる活躍を楽しみにしています!

井上恵大さん

【Twitter】

https://twitter.com/ideal_2019

【Facebook】