6月にスタートした「N高マイプロジェクト2019」

早いもので、活動をスタートしてから3ヶ月ほどが経過しました。12月のゴールまでのちょうど折り返し地点を迎えた9月上旬、3日間に渡って、N高マイプロジェクト「中間プレゼン大会」が実施されました。

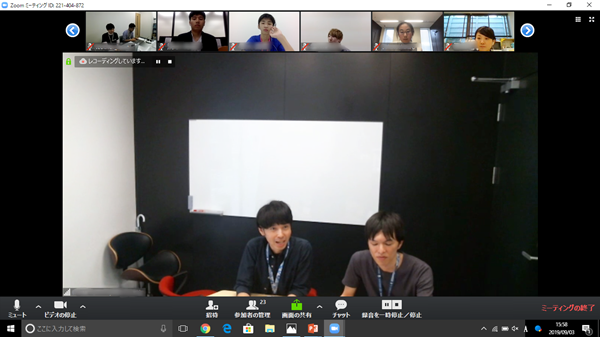

全国津々浦々に在住するN高マイプロジェクトメンバー。一堂に会することは難しいことですが、N高では、プレゼンテーションもオンラインで実現が可能です。そして、オンラインだからこそ実現できる学び合いの場があります。

発表前の夏休み。

プレゼン資料を初めて作成するメンバー、初めてのプレゼンで数日前からドキドキが止まらないメンバー、みんなの発表を聞くのが楽しみで待ち遠しいというメンバー…。

「準備しているだけで緊張してくる」

ある生徒は本番2週間前から、こんな独り言をつぶやきながら準備を進めてきました。そして、待ちに待った(?)本番当日。オンライン上に、多くの生徒が集まってきました。

「今の気持ちは?」の問いかけには、

「緊張してます」

「超緊張してます」

「緊張で上手く話せるか不安です」

ここで今回のプレゼン大会の目的をご紹介しておきましょう。

今回のプレゼンで大切にしていることは、誰が見ても分かりやすく、芸術的なスライドを作成して、感動的な話を織り交ぜた立派な発表をすること…ではありません!

もちろん、そのようなプレゼンができることは素晴らしいことですが、もっと大切なことがあると私たちは考えています。

それは「なぜこのプロジェクトをしたいのか」「どうしてこの課題を解決したいのか」そして、「なぜ自分がやるのか」ということを言葉にして伝えること。

目指したい世界観を含めた自分の想いを、自分の言葉にして伝えること、それが最も大切なことだと考えています。

さらにより大切なことは、「お互いの発表から学び合うこと」です。

本当に自分のために、相手のために学び合うという姿勢は簡単にできることではありません。相手の発表に耳を傾け、その言葉から意図を汲み取り、自分にはない新しい視点に気づき、次のアクションに生かしていくヒントを得ること。

単純に発表を“音”として聞いているだけでは決して得ることはできません。そのような意味で「お互いに学ぶ」こと自体がひとつの挑戦とも言えます。

オンラインでプレゼンすることは、経験した人しかわからない独特の難しさがあります。カメラに向かって話しかけ、プレゼン資料を画面に投影して共有し、マイクを意識して、聞こえやすい声で語りかける。

オフラインでプレゼンをすることに比べて、苦労する点が多々あります。

今回初めてプレゼンに挑戦する生徒も、プレゼンをしっかりとやりきりました。お互いの発表に耳を傾け、お互いから学び合う姿勢が充満していました。これはオンラインだからこそ生み出せる学びの空間なのかもしれません。

互いに離れた場所から参加し、同じ空間にいられないからこそ、「五感を使って丸ごと発表を受け止めたい」

そのような雰囲気を参加メンバーたちから感じることができました。

当日はN高の教職員も参加し、一つひとつのチームに対してフィードバックをしました。

「中間発表とは思えないほどプレゼンの質が高かったので驚きました」

「全体を通して非常に高レベルな発表会だったと感じています。今後がとても楽しみです」

「どのグループも社会的に意義あるテーマで資料もしっかり作り上げていたのでとても素晴らしかったです」

多くの称賛の言葉をいただきました。

このプレゼン大会を通じてN高マイプロジェクトメンバーはどのような学びを得たのでしょう?

「周りのチームのプレゼンやプロジェクトの進み具合に圧倒され、たくさん学ぶことができました」

「同じグループの人から良かった点を言ってもらい、とても嬉しい気持ちになり、モチベーションもあがりました。プレゼンのやり方や資料作成、伝え方など、たくさんのものを学ぶことが出来ました」

「他のメンバーのプロジェクトについて知ることができて面白かったです。自分のプロジェクトについての感想をもらえてうれしかったです」

「他のチームの発表を聞いて新たなアイデアや課題点が浮かんできました。また、フィードバックをたくさんもらい、今後も頑張っていこうという強い気持ちを抱くことができました」

「落ち着いて自分のプレゼンができました。いままでの活動から自信をもつことができました」