こんにちは!神戸キャンパスです。

4月に開校して以来、オンラインで授業を受けてきた新入生ですが、6月に登校が再開になり、ついにキャンパスで顔を合わせる日をむかえました。

はじめのうちは緊張してお互い話しかけられずにいた生徒たちも、授業や休み時間、放課後と時間を共有していくうちに、少しずつ打ち解けてきたようで、キャンパスは賑やかな雰囲気になってきました。

今回は、そんな神戸キャンパスの6月に取り組んだ課題解決型学習(PBL)「プロジェクトN」の授業の様子をお伝えしたいと思います。

6月のテーマは「ターゲットの心を動かすデジタルアートを作ろう」

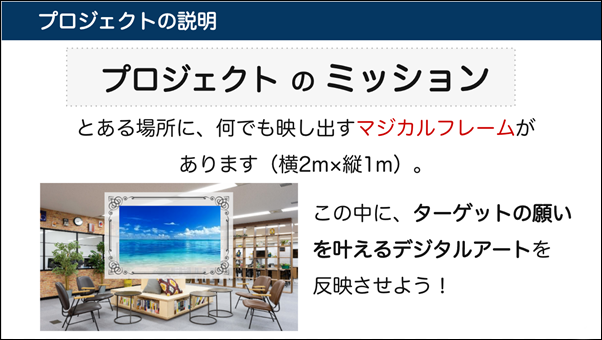

デジタルアートとはコンピュータを使った芸術作品のことで、静的なものも動的なものもあります。

このプロジェクトは、αクラス(※)で実施したもので、とある場所になんでも映し出すマジカルフレームがあると仮定し、ここにターゲットの願いをデジタルアートで叶えて反映させる、という内容。デジタルアートはグループごとに制作します。

※プロジェクトNでは、α(アルファ)とβ(ベータ)の2クラスに分かれて授業を行っています。αはインプット型の基礎学習から一人で説得力ある発表ができる生徒へと導く授業構成で、βは難易度を上げ、主体性あるプロジェクトマネジメント力を磨く授業を行っています。

これまでのプロジェクトNの授業では、「話を聞くこと」の大切さを学び、グループワークを通して相槌やうなづきなどを学んだり、身の回りの困りごとを解決するためのアイデアを考えたりしてきました。

そこで今回のプロジェクトでは今まで学んできたことを活かし、

1.傾聴力

2.デザイン思考力

3.プロジェクトマネジメント力

の3つの力を身につけることを目標に取り組んでもらいました。

全8回の授業のなかで、各チームでターゲットへヒアリングを行い、得た内容からアイデアを出し合い、アートの制作を進めます。

作品が完成したらまずはキャンパス内で発表会を行い、そこで選ばれたチームは、全国19キャンパスを中継でつないで行う発表会で神戸キャンパスを代表して発表します。

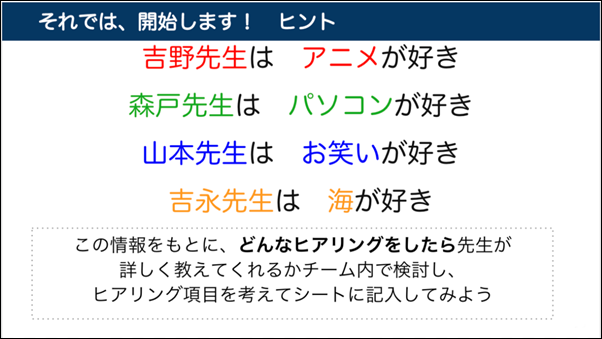

今回のターゲットは、神戸キャンパスの先生です。一緒に制作する全16チームのメンバーが決定した後、先生の好きなものが制作のヒントとして発表されました。

各チーム、担当の先生にヒアリングを行い、アート制作を進めていきました。制作した作品はキャンパス内で発表。

神戸キャンパスの代表は、森戸先生をターゲットにしたチーム名「唐揚げは何味が好き?」の作品でした。

森戸先生はパソコンが好きという事前情報からヒアリングを重ねた結果、パソコンでプログラミングをすることが好きでVRにも興味があるという情報に加え、ファンタジー映画が好きだという情報を得ることができました。

そこで、VRのゴーグルを付けて、プログラミングをイメージしたファンタジーの世界に入り込むというテーマで動画を制作。

VRのゴーグルを外すと神戸キャンパスに戻ってくるという発想がユニークで大好評でした。チーム「唐揚げは何味が好き?」は、19のキャンパスをつないだ全国発表会で作品を披露します。

このチームの他にも、よい作品がたくさん完成したので、その一部を紹介します。

まずは吉野先生をターゲットに、動画制作を進めたチーム名「週刊少年ZOZO」の作品。

アニメが好きという吉野先生を描き、キャラクターにしてアニメの世界に登場させました!

自分自身がアニメキャラクターとなった姿の出来栄えを見て、吉野先生は感動していました。

続いては吉永先生をターゲットに制作を進めたチーム名「チーム吉永」の作品。

海が好きな吉永先生のために「吉永先生を海に連れて行こう作戦」というテーマで、見た人が絶対に海に行きたくなる動画を制作しました。

ヒアリングの結果、今まで行った海で記憶に残っているのはセブ島と沖縄の海、そして行ってみたいのはハワイの海ということが分かりました。そこでこの3つの海を組み合わせた動画を作ることに決定。

また、海の写真をそのまま使用するだけではなく、3つの海をそれぞれ潜水艦、飛行機、車の中からの視点で見た景色に画像を編集し、ワクワク感が高まるように工夫されていました。

下の画像は、編集に一番時間がかかったという、ハワイの海を車の中からの視点で見た景色です。

サイドミラーにも海が写っているというこだわりがとても素敵で、見ていると今すぐにでも海に行きたくなるような作品でした。

この他にも、事前にヒアリングしたの内容がうまく反映されていて、ターゲットの先生の心を動かす作品がたくさん完成しました。

今回のプロジェクトNでは、キャンパスに登校している生徒と自宅からオンラインで参加している生徒の間の、Zoom(ビデオ会議ツール)を使用したグループワークで思うようにコミュニケーションがとれず、苦戦する様子も見られました。

しかし、まとめ役のリーダーを決め、スライド制作チームとデジタルアート制作チームに分かれるなどの役割分担を行うことで、プロジェクトを最後まで進めることができました。

発表会では、話し合いや情報共有に苦戦したという感想もありましたが、その結果学びにつながったという意見が多く寄せられました。

また、授業が終わったあとも同じグループの生徒たちが一緒にお昼ご飯を食べたり、放課後残って話したりする場面も見られ、プロジェクトがもたらした産物は一つではなかったようです。

7月からはオンライン授業から通常授業に切り替わります。

生徒全員の登校が始まり、今まで以上に賑やかになるキャンパスに期待が膨らみます。