8月20日(金)、特別授業「無印良品のコオロギせんべい開発」を実施しました。

この講義は、身近で見慣れたブランドや商品の裏側を担う人々の仕事を知ることを目的として実施されました。

今回お招きしたのは無印良品の商品開発を担当している神宮隆行さん。商品開発や昆虫食に関心のある200名近い生徒が集まり、無印良品の商品開発プロセスや、コオロギせんべい販売に至った経緯などを学びました。

■プログラム

・自己紹介

・セッション1「無印良品の商品開発の考え方」

・質疑応答/対話の時間

・セッション2「最近の商品開発例」

・質疑応答/対話の時間

・コオロギせんべいについて話そう!

・振り返り

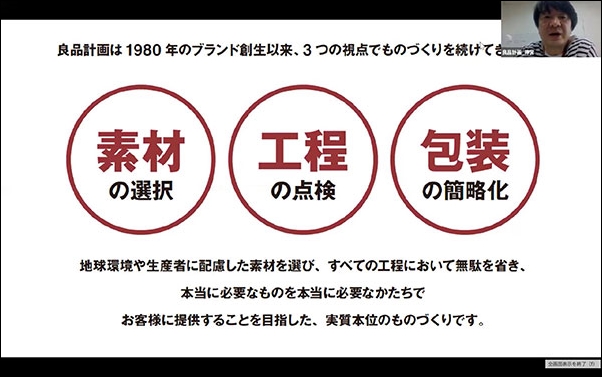

セッション1では「無印良品の開発の考え方」について伺いました。無印良品の代表的な商品ついてご紹介いただいたあと、創業以来貫き通されているものづくりにおける3つの視点について学びました。

多様なサイズを生産するのではなくフリーカットにすることで工程上の無駄を省き、さらにお客様にとっても便利なものになるのではないか、部品を販売すれば、より長く商品を愛してもらえるのではないか、きれいな形に揃えようとするがゆえに生じてしまう廃棄は、本当に防げないものかといった大量生産・消費・廃棄にアンチテーゼを唱えるような発想に、参加者からも「知らなかった」「すごい!」といったコメントが寄せられました。

セッション2では、最近の開発商品例としてプラスチックごみ削減をはじめとする環境問題に取り組むべく“ 自分で詰める水”を提案する給水機の設置、熊本市との協定の締結、サスティナブルな活動の発信などを行っている「水プロジェクト」や、世界の食糧危機対策として注目されている昆虫食への興味を引き出す「コオロギせんべい」について、詳しく教えていただきました。

やはり盛り上がったのは「コオロギせんべい」の開発秘話!

はじまりは社員の方のフィンランド土産から。お土産のコオロギチョコレートやコオロギのローストを目にした食品部がFAO(国際連合食糧農業機関)で昆虫食が推奨されている知り、商品化への模索が始まったそうです。

徳島大学の協力のもとで進んだ研究に関するエピソードや工場探しが難航したといった裏話に、参加者も自然と引き込まれていました。

特にコオロギの養殖や保管方法、パウダー化までの過程にはみんな驚いたようで、チャットも大いに盛り上がりました。

「ゲテモノ扱いせず、きちんとおいしく、リピートしたいと思ってもらえるものを開発した」と力強く語られる神宮さんの言葉に、多くの参加者が感銘を受けているようでした。

質疑応答のコーナーでは多くの質問が生徒から寄せられ、神宮さんにはそのひとつひとつにていねいに答えていただきました。

例えば、「画期的な発想をするコツはありますか?」という質問に対し、「普段からいろいろなことにアンテナを張って、気づきをメモするといった地道なことの積み重ね」と回答していただきました。

「コオロギせんべいを売り出す際、昆虫食を広めるためにどのような工夫をしましたか?」という質問には、「無印良品としては異例ですが、しっかりと開発背景を伝えるべく、パッケージにコオロギ特集のページに飛ぶQRコードと、その横にコオロギイラストを入れました」とパッケージデザインがなぜ現在のものになったのかという背景も絡めつつ教えていただきました。

今回の講義を通して無印良品の考え方や商品開発の裏側を知った生徒たちからは、

・無印良品のブランドや方針、環境問題に対してどのようなことをしているかがわかってとても面白かった

・商品開発、と聞くと売れるもの流行るものをつくるというイメージがありましたが、無印良品さんはむしろそれ以外の観点を大切にしているというところが発見でした!

・昆虫食に対する抵抗感がすごく減りました

・大好きな無印良品もっと好きになりました!

などの感想が寄せられました。

今回各々の参加者が得た学びが、日々の生活や今後の選択につながっていくことで、新たな価値が創造されていくことを期待しています。