12月4日から8日までの4泊5日、広島県豊田郡大崎上島町にて観光職員体験に行ってきました。

広島県豊田郡大崎上島町は瀬戸内海に位置する芸予諸島の一つで、町自体が本州からフェリーでしか行けない”完全離島”。

日本神話で描かれている神々が訪れ、その昔海賊も立ち寄ったと言われる歴史に溢れた町です。

特産品であるレモン等を活用した農業の6次産業化など産業振興に力を入れており、近年では交流人口の増加と共に、いわゆる「Iターン移住者(地方に移り住む都市部出身者のこと)」が増えてきています。

20~30代の若い世代の移住者や定年退職後の旅行客など、幅広い世代の人々が魅力を感じて大崎上島町に訪れています。

N高等学校が実施する職業体験は、単に職業に関する知識を手に入れるだけではありません。

交流を通じてライフスキルを習得し、ミッションへ挑戦することによって自分達の強みを見つけ、そして将来への気づきを得られるようなプログラムをもとに様々な地域を訪れて職業体験を実施しています。

今回は「観光職員」を体験することで、大崎上島町における情報発信の重要性を学び、生徒たちの主体的な気づきや学びを刺激して、更なる成長を目指します。

【職業体験開始:N高生に課されたミッションとは…】

入島式兼開校式では、大崎上島町地域経営課長 森下様より大崎上島町の現状についてお話をいただきました。

情報発信における既存の大崎上島町の強みは「日本で一番多数の島が見える山」など観光や産業を含めた有形資源でした。

しかし、島外の人々を魅了しているのは、目に見えるものとは限りません。

島内の住民からすれば当たり前のコトが島外の人々を惹きつけている可能性があるのです。

交流人口の増加やIターン希望者の理由が明確になっていないことなどは町にとって喫緊の課題となっています。

「どうしても島内視点の情報発信になってしまう。島外視点で大崎上島町の魅力を整理して、どのように島外に届けるのか。これが解決すべき課題です。」

森下様からのお話を聞き、客観的視点から見た情報発信の重要性を感じる生徒たち。

さらに、大崎上島町観光協会事務局長 南和希様より、情報発信のプロとしてオリエンテーションをしていただきました。

「モノ消費」から「コト消費」への変化など観光市場でのニーズは常に多様化しており、生き残っていくには市場への対応が必須であるとのこと。

生徒たちは目に見えない空気感、交流、圧倒的感情など現代における観光業のキーワードを学びました。

そして、8名のN高生に与えられたミッション。

「体験を通して、自分達の感覚で大崎上島町の目に見えない魅力の秘密を言葉にする」

5日間の体験で、生徒たちはこのミッションに挑みます。

【レモン収穫&加工体験】

竹原や大崎上島を含む一帯は、日本有数のレモンの収穫量を誇ります。有機栽培によって生み出される国産レモンはとても香り高く、皮まで安心して食べることができ、レモンジャムなど多くの加工食品としての利用もされています。

今回は、大崎上島町でレモン農家を営む岩崎さんご夫妻にお世話になり、実際にレモンの収穫と加工の体験をさせていただきました。岩崎さんご夫妻は、大阪からのIターン移住です。

N高生は、岩崎さんにレモンの選び方から収穫の基礎を学び、ジャムづくりのため黄色のカゴ一杯にレモンを収穫していきます。

11月から12月上旬はレモンの旬と言われ、緑色のレモンが黄色に色づき始めます。

「緑色のレモンは香り高く、黄色のレモンは果肉をジャムなどに利用します」

レモンの知識を得ながら、収穫を進めるN高生。

50kgものレモンを収穫した後は、加工場に移動してレモンジャムづくりに挑戦しました。

お菓子作りが趣味のN高生もいれば、包丁を持ったことがないN高生もいる中、岩崎さんに包丁の持ち方から教わり、レモンの皮を剥き、輪切りにし、じっくりと鍋でグラニュー糖とともに煮込んでいきます。

自分が食べるものを収穫し、加工し、商品にする。その一連の流れの中で、役割分担をして進めます。

完成品のイメージを共有しながら協力する過程で単なるグループから共通目的を持ったチームへと変化していきます。レモンを手で撫でるだけで漂う芳醇な香り。

その場で体感しなければ、感じられないモノがそこにありました。

【アクティビティ:カヤック体験】

大崎上島町は、産業だけではなく、自然に恵まれた町です。

四方は海に囲まれ、橋のかからない完全な離島。同時に、島は1つの山のような形状になっています。

島の住民の方々も旅行者も海と山を楽しめます。海釣りでゆったりとした時間を楽しむ。

神峰山を登り、島々の雄大さを眺める。飽きのこない大崎上島町の大自然に心惹かれる生徒たち。

今回は、その広大な海で「2人乗りカヤック」に挑戦しました。

大崎上島シーカヤックを営む金原さんに、パドルの使い方、曲がり方、止まり方など基本技術を教わります。

はじめは、白い砂浜、透明な海、遠くに眺める島々に喜んでいたN高生。

しかし、カヤックに乗ってはじめて気づく難しさ。教わった通りにコントロールできません。

2人乗りカヤックは1人だけの力ではコントロールできない乗り物。2人の呼吸を合わせることで、推進力と安定感がカヤックに生まれます。

生徒たちは互いに呼吸を合わせ、だんだんとカヤックをコントロールできるようになっていきます。

【グループワーク】

仕事体験、アクティビティ、温泉、民泊、交流。

さまざまな体験を通して、大崎上島町の魅力を肌で感じたN高生。期間中は毎日夕方の2時間半の時間を取りグループワークを行ないました。

島外目線での大崎上島町の魅力とは何か。

「目に見える資源を土台に、ないものがある」

これが彼らの答えでした。

地域の高型の距離感、やさしさ、あたたかさ、そしてゆったりとした時間の中で、自分の気持ちに正直になれる場所。

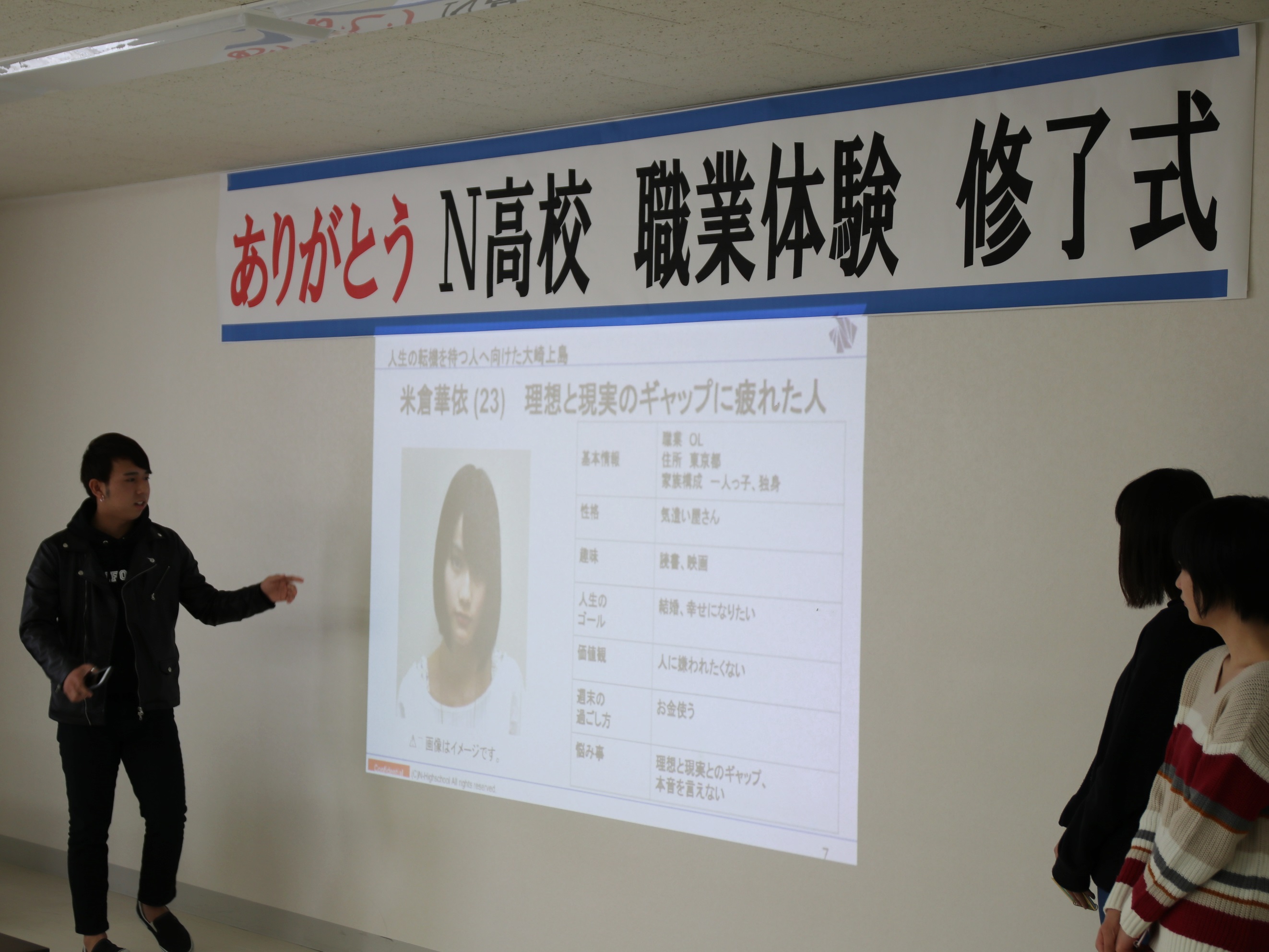

この目に見えづらい魅力を「見える化」するために、「ペルソナ」を作成します。

(「ペルソナ(マーケティングにおいて)」とは:仮の「お客様」を想像し、それを分析することで商品(ここでは観光)を売り込むターゲットを明確にする手法です。)

一種のプロファイリングを行い、「どういう人」が「なぜ」その商品を求めるのかを浮き彫りにすることができます。

…自分達が肌で感じた大崎上島町の魅力を必要としている人は誰か。

…Iターンや交流に訪れる方の特徴は何か。

…島の魅力で救われる人は誰か。

そして、自分達が抱えていた問題やその解消もペルソナの中に反映させていきます。

互いに意見を主張し、活発な議論を展開する生徒たち。

その結果、2つのペルソナとそれに対する情報発信が完成しました。

【5日間を通して得た、かけがえのないもの】

大崎上島町での5日間。8人のN高生の参加目的はさまざまでした。

“地元広島の魅力を整理したい”

“グループワークのスキルを身に付けたい”

“コミュニケーションスキルを身に付けたい”

“大自然や交流を通して新たな発見を得たい”

8人は、観光職員として問題意識を持ち、各プログラムに取り組む中で、ふとした時に空や海を眺めていました。自分の気持ちとは何か、自分の現状はどうか、将来はどうなりたいか。

島での体験や交流を通して、自分を見つめ直し、自らの進む道を選択していきます。

職業への挑戦と共に、8人を支えたのは、民泊先のご家庭でした。家族のように受け入れていただき、家族のように時間を楽しみ、家族のように考えを交換する。

参加生徒の体験を通した感想では、

「多種多様な人がいることがわかったので、一人一人に合った対応ができるようになりたいと思った。指示を待ってたら何も進まないことが身に染みてわかったので、少しずつ自分の意見を持ち行動に移せるようになりたいとも思った。観光職員体験は、色々な人の考えに触れ、自分を知ることができた体験だった。積極性を身に付けるのはまだ先になってしまうと思うけど、物事を前向きに解決に向かって考えていくことから始めようと思えました。」

「今までは狭い範囲の特定の人達との交流しかありませんでしたが、私たちの住んでる所とは環境が違う方々のお話を聞いて、ほんの少しだけ自分の世界が広がるような経験になったと思います。大崎上島町は、また帰りたくなる場所です。」

「初めて会う人、初めて行く場所だったからこそ新鮮で充実した体験ができました。今回の体験によって、自分の新しい一面や将来やりたいことが増えたり、とても有意義な経験になりました。」

「大崎上島のことを教えてくれるだけではなく、家族として受け入れていただいこと。あたたかいご飯に楽しい会話。大崎上島はもう1つの家です。絶対にまた帰ってきます!」

心地よくも刺激的な“帰りたくなる場所”。

それが大崎上島にはありました。