前回の講義では、自分たちのやりたいこと、それに向けてやるべきことなどをブラッシュアップしました。自分のビジネスビジョンについて改めて深く考えたN高起業部の面々。

あれから1週間経ち、迎えた2月15日。2回目の講義が行われました。

講義2回目からは、いよいよ本格的にビジネスについて考え、アウトプットするプロセスに取り組んでいきます。

「前回のビジョンやミッションと同じように、どのようなサービス、商品にも、ビジネスモデルと呼ばれる一定の枠があります」

「これからみなさんのビジョンを実現するために、具体的に何をどうしていくのかを考えていきます」

「・・・と言われても、どこから、何を考えれば良いかわからないですね。そこで役立つのが、ビジネスモデルと言われるものです」

今回も、なかなか刺激的な言葉から講義がスタート。

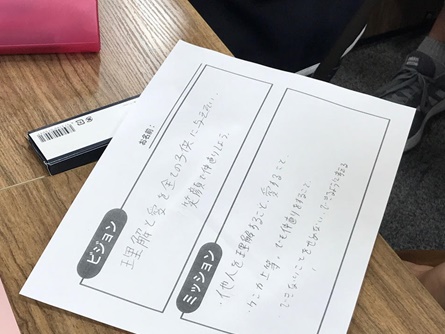

まずは、講師から1枚のシートが配られました。

そこには9つの枠があり、1つ1つの枠に「課題」「ソリューション」「チャネル」などの文字が書かれています。

「これは、リーンキャンバスと呼ばれるもので、アメリカの起業家が発明したものです。多くのベンチャー企業が実際に使っています。ベンチャーを目指すみなさんも、これを使っていきましょう!」

まずは「リーンキャンバス」を使う目的、具体的な事例、使い方などについて講師からレクチャーを受けました。

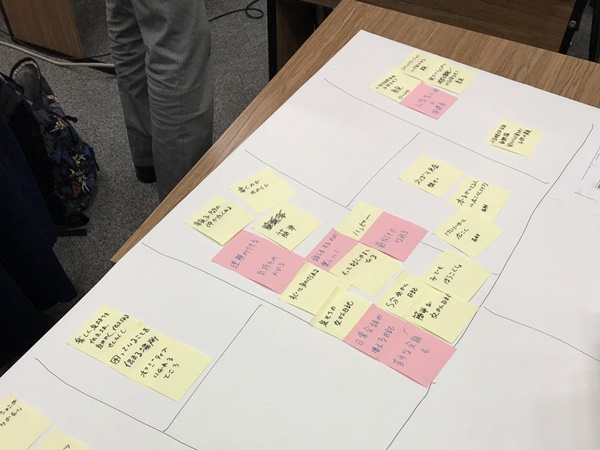

「では、さっそく作業をはじめていきますよ。目の前の模造紙に大きくリーンキャンバスを描いてください」

リーンキャンバスとは…

「課題」「顧客セグメント」「独自の価値提案」「ソリューション」「チャネル」「収益の流れ」「コスト構造」「主要指標」「圧倒的な優位性」の9つ要素を埋めていき、ひとつのビジネスモデルを完成するという、事業考案などに使用されるツールのこと

普段はパソコンのキーボードを叩く姿のイメージが強いN高生。

ペンを握り、模造紙に向き合う姿はとても新鮮です。

講師からも「ちゃんと、ペンも使えるんだねー(笑)」と冗談が飛び出します。

チームごとに大きなキャンバスが出来上がりました。

「まずは、1つ目のテーマ、『課題』についてです。お客様が何に困っているのか、どんな悩みを解決したいのか。いくつかある場合は、もっとも重要だと思うものを3つ選びましょう」

生徒達は配られた付箋に思いつく限りアイデアを書き出していきます。

どんどん書き出せるメンバー、全く手が動かないメンバー、少し書いては手が止まるメンバー…。

お客様が困っていることをじっくりと想像しながら作業を進めていきます。

1つのテーマを考えるのに与えられた時間はたったの3分間。

休む間もなく別のテーマに移り、そのスピードは大人でもついていくのが大変なくらいです。

「顧客セグメント」「独自の価値提案」「ソリューション」…作業が進むにつれて、それぞれのリーンキャンバスが少しずつ完成してきました。

会場にいる生徒、オンラインで繋がっている心斎橋キャンパスの生徒からも積極的に質問が出ます。

生徒の前向きな姿勢に、講師の先生も嬉しそうに返答されていました。

そして9つの要素をすべて終えた生徒達。

たくさんの付箋で埋め尽くされたリーンキャンバスを見て、自分たちのビジネスモデルの輪郭が見えてきたのではないでしょうか。

これをもとにキャンバスを完成させる作業は宿題となりました。

たった2回の活動でも、起業に向けたビジネスマインドを体感することができた起業部メンバー。

気のせいか、早くも顔つきも変わってきたような…。

これからもこの調子でどんどん成長して、実りのある素晴らしい活動にしてください。

頑張れ、起業部。

to be continued……