※このブログは政治部3年生、松本神奈さんに書いてもらいました。

こんにちは。政治部4期生の松本神奈と申します。

N/S高の政治部は与野党の政治家による講義を通して政治家と対話型の授業を行うとともに、各チームが一年を通して政策を検討・提言する活動を行っています。

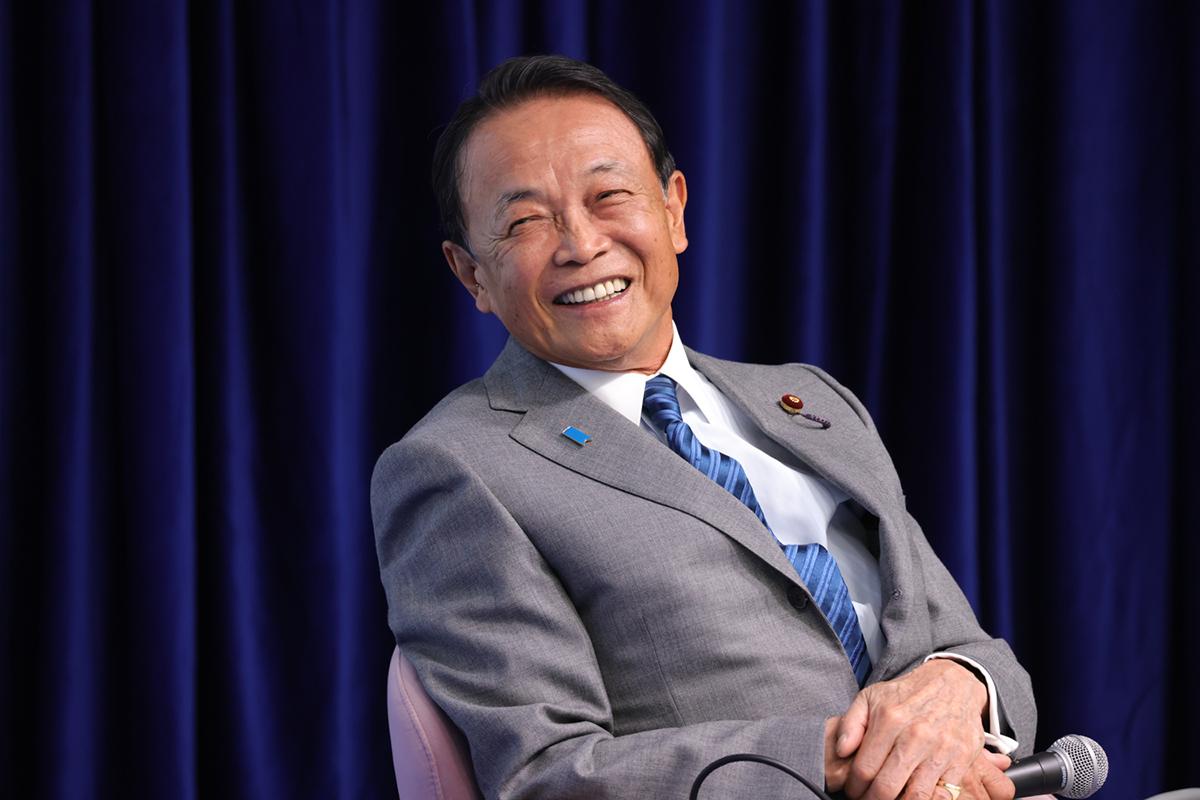

今回は2023年9月に行われた麻生太郎自由民主党副総裁による特別講義「経済と日本の未来」について記事を書かせていただきました。

今回の講義では政治部員と麻生副総裁の対話型の授業を行い、経済を始め、少子化や政治参加についての質問が行われました。

質疑応答では日本の債務残高の増加について、メディアでは財政破綻するとも報道されている中、麻生副総裁の今の見解を求められる質問がありました。

麻生副総裁は、「日本は通貨が全て自国の通貨で売買されており、基本的に財政破綻することはない。しかし、無計画に自国の通貨を発行すると、外国に危険視され通貨の価値が下がってしまい、金利が上がってしまう」と述べました。

近年メディアでは、債務残高のことを日本の「借金」と表したり、その債務残高に対して自国の通貨を発行し続ければ問題ないという見方がありますが、この質疑ではメディアと大きな違いが見られました。

講義の冒頭にも「メディアは暗い話題が好きだ」と麻生副総裁がおっしゃっていたように、メディアがネガティブな報道をする背景には、私たちがその話題を好む傾向があるという背景があります。

そのような利害関係を見ることも、現状を冷静に把握する上で非常に重要なことだと感じます。

また、今回私が講義で特に印象に残ったのは「自分の関心のある物事を、政治家の意識に残させる」という言葉です。

講義が始まって最初の質問では、「日本では若者の政治参加を課題とし、外交に若者の視点を取り入れることは政治参加への足がかりとして適しているか」と政治部員が質問をしました。

この質問に対して麻生副総裁は「政治に関心を持たない現状は、政治に興味を持たなくとも平和に過ごせていることを表しており、悪いことではない」と述べました。その上で選挙を健康診断に例え、「政治に関心を持つことは重要」だと返答されました。

そこで、追加質問では「政治において、知っておくべきことのボーダーラインはあるか」といった質問がされ、その回答として「皆それぞれ関心のある物事は異なる。政治家に声をかけて自身が関心のあることを話してほしい」という内容の中に、「自分の関心のある物事を、政治家の意識に残させる」という言葉がありました。

私は麻生副総裁の政治に関心を持たない現状は悪いことではないという一連の発言の一部には納得しましたが、若者が政治に関心を持たない現状は課題だと感じています。

ですが、ただ政治に関して学問的な知識を身につけ、広く関心を持つだけではなく、自分の関心のある問題に対して声をあげ、政治家に問題を印象づけることが、政治部の活動を行っている部員として非常に大切だと改めて感じました。

政治部での政策立案の活動では、3月に現職国会議員へ政策提言を行います。1年を通して文献講読や外部活動を行い、チームでディスカッションを重ねながら調査研究してきた政策は、今政府が大きく取り組んでいるものばかりではありません。

国会議員の方に私たちが関心をもった社会課題について、問題意識を強く印象づけることができるよう、調査研究により力を入れて取り組みたいと思います。

政治部では今回のような講義に限らず、生徒と政治家・有識者の方と率直な意見を交わす機会が多くあります。その中でご登壇いただいた政治家の方々は、普段メディアを通して見る政治家の印象とは異なり、瞳から伝わる熱意に圧倒されることが多いです。

そのような方々の知見から多くを学び、どのように活かすのかをチームメンバーと話し合い、政策を立案していくのは本当に楽しく、一つひとつ壁を乗り越える度にやる気が溢れてきます。

そして、政治部の魅力はなんといっても、チームで一年活動することです。講義でどのような質問をすると私たちの今後の活動に生かせるのか、どのような時期に何をしなければいけないのか、計画から実行まで全てチームで話し合い決定します。

活動がうまく行かないこともあるからこそ、チームワークが非常に重要で、自身の役割を理解することが重要です。

政治という玉石混合で膨大なものを自分自身で調べて考えること、チームで合意形成を行い政策を立案すること、どちらも政治部だからこそ体験できることだと思います。

今回の講義で麻生副総裁から最後に、「今の豊かな時代で、同調圧力に負けずに自らの特技や、やりたいことに真剣に取り組んで欲しい」とメッセージをいただきました。

私もより一層、興味のあることに打ち込み、これからも政治部で活動を行いたいと思いました。