心斎橋キャンパスでは、昨年はTA(ティーチング・アシスタント:以下、TA)の先生が主催でおこなっていたサイエンスカフェを、今年は生徒が主導的になり、6月から実施しています。

サイエンスカフェとは…従来から主に科学の分野で行われているもので、科学の見地を持った専門家と、それを学ぶ人たちがカフェなどの小規模な場所で一同に会し、コーヒーなどを飲んでリラックしながら気軽に語り合う場を作るという試みです。

サイエンスカフェは、授業のような固い雰囲気ではなく、お菓子を食べたり、飲み物を飲んだりしながら進めていきます。気軽に議論をしたり、質問が飛び交う、座談会のような形式です。

「最新の技術、研究に触れてもらい、生徒たちが自らの学びにする」

これが、N高でサイエンスカフェをおこなっている目的です。普段の学校生活では、あまり触れることがない分野の勉強を、楽しみながら学ぶ機会を作り、各々が自身の成長に繋げてくれればと考えています。

第1回目は、「物事を定義する」を題材に、2年生の生徒が担当。

第2回目は、「シンギュラリティ(技術特異点)について」を生徒が、「大学での研究について」をTAの先生に担当してもらいました。

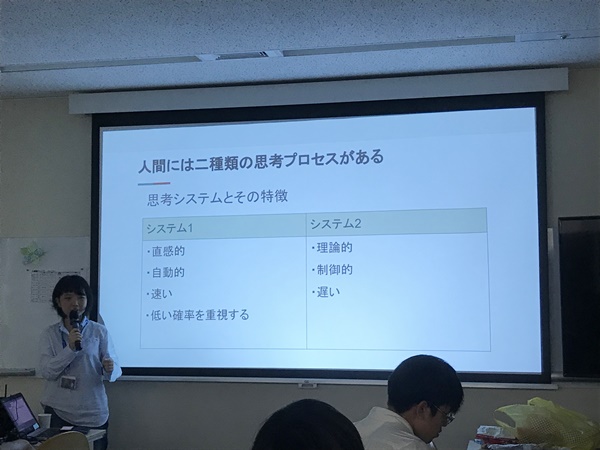

そして今回は第3回目。1年生のKさんが、「認知心理学」について話してくれました。

Kさんの話によれば、「脳には2つのシステムがあり、人間は瞬時に使い分けている。」とのこと。実際に3つの問題を用意してもらい、1問につき約10秒の制限時間で、参加している生徒に解いてもらいました。

参加した生徒たちは、「簡単だ!」と言いながら答えていましたが、答え合わせをすると全問正解したのはなんと2人だけ。

Kさんは「これが認知心理学なんです。」と説明してくれました。

では、ここで実際に出題された問題を紹介します。

問題:おもちゃのバットとボールを合わせて1100円で買いました。バットはボールより1000円高い価格でした。さて、ボールはいくらだったでしょう?

ほとんどの生徒が「100円。」と答えましたが、答えは、50円。脳が直感的に判断するシステムで計算しているから、間違えて答える人が多いのだそうです。

説明を受けて、じっくり問題を見直すと、みんな納得したようでした。

このサイエンスカフェは4部制になっており、次回はこれまでの“まとめ”をおこないます。

そして9月から再度実施し、たくさんの生徒が自分の好きなことを勉強しながら、同じキャンパスで学ぶ仲間と共有し、さらに高め合える空間を作っていきたいと考えています。

※このブログは、心斎橋キャンパスの2年生、河合佑真さんに書いていただきました。