※このブログは、刀鍛冶体験に参加した、通学コース・横浜キャンパスの二見純平さんに書いていただきました。

9月10日から9月14日の5日間、岐阜県関市で刀鍛冶体験が開催され、N高の生徒10人が参加しました。

今回のブログは、その様子をご紹介してます。

【1日目】

N高で行われている職業体験は、応募者多数の場合、厳正な抽選によってメンバーが選ばれます。そのようにして集まった僕たちは、各々が新幹線や飛行機などを利用し、集合場所である美濃太田駅に無事に集合する予定だったのですが……。

なんとこの日は大雨の影響で、生徒たちが乗車するはずだった電車が止まってしまい、予定の時間を大幅に過ぎてしまいました。

このようなハプニングが初日からありながらも、全員が無事集合し、関鍛治伝承館へと移動しました。

今回、刀鍛冶を教えていただく、加治田刀剣の吉田刀匠にご挨拶したあとは、関鍛治伝承館を回りながら、刀鍛冶体験をするにあたっての予備知識を身につけていきました。

その後は、吉田さんのご自宅にうかがい日本刀の種類を教えていただき、日本刀を実際に手に持って、鑑賞させていただきました。

とても美しい日本刀についてひととおり学び、今回の宿泊先である『陽がほら』へと移動しました。

実はこの『陽がほら』、正式名称は『古民家宿&カフェ 陽がほら』という名前なのですが、宿の名前にカフェと付くだけあって、毎日出てくるご飯がとても美味しかったです!

ちなみにこの日の晩御飯は、バーベキュー。初日ということもあり、僕も含めてみんな少し緊張していた様子でしたが、美味しくいただけました。

【2日目】

この日から本格的に体験がスタートします。

最初に日本古来の製鉄の方法である「たたら製鉄」や、「卸し鉄」(おろしがねと読みます)についての説明を、吉田さんと、吉田さんの息子さんである政也さんからしていただき、2チームに分かれて交代で作業をしました。

工房内で作業を行なったグループは、たたら製鉄や卸し鉄を行うための準備をし、実際に行なっている様子を見学したり、炭を入れたりする作業を体験しました。

炉の近くはとても温度が高く、「そばに立っているだけでも火傷してしまうのではないか」と思うほどでしたが、グループのメンバー全員、無事作業を終えることができました。

一方、工房の外で作業を行っていたグループは、炭を切る作業をしました。「炭を切る」といってもただ適当なサイズに切っていけばいいという訳ではありません。用途によって最適な炭のサイズがあり、吉田さんの指示に従い、今回はどの方法でも使えるようなちょうどいいサイズに切りました。この“炭きり”はとても大変な行程で、刀匠になるための修行をする際にも重要になってくるそうです。

この日の刀鍛冶体験はこれで終了。文章にすると、とても短く感じられますが、朝方から夕方まで作業をしていたため、みんな疲れている様子でした。吉田さんのお宅に戻り、1日の振り返りやグループワークをして、2日目の活動は終了です。

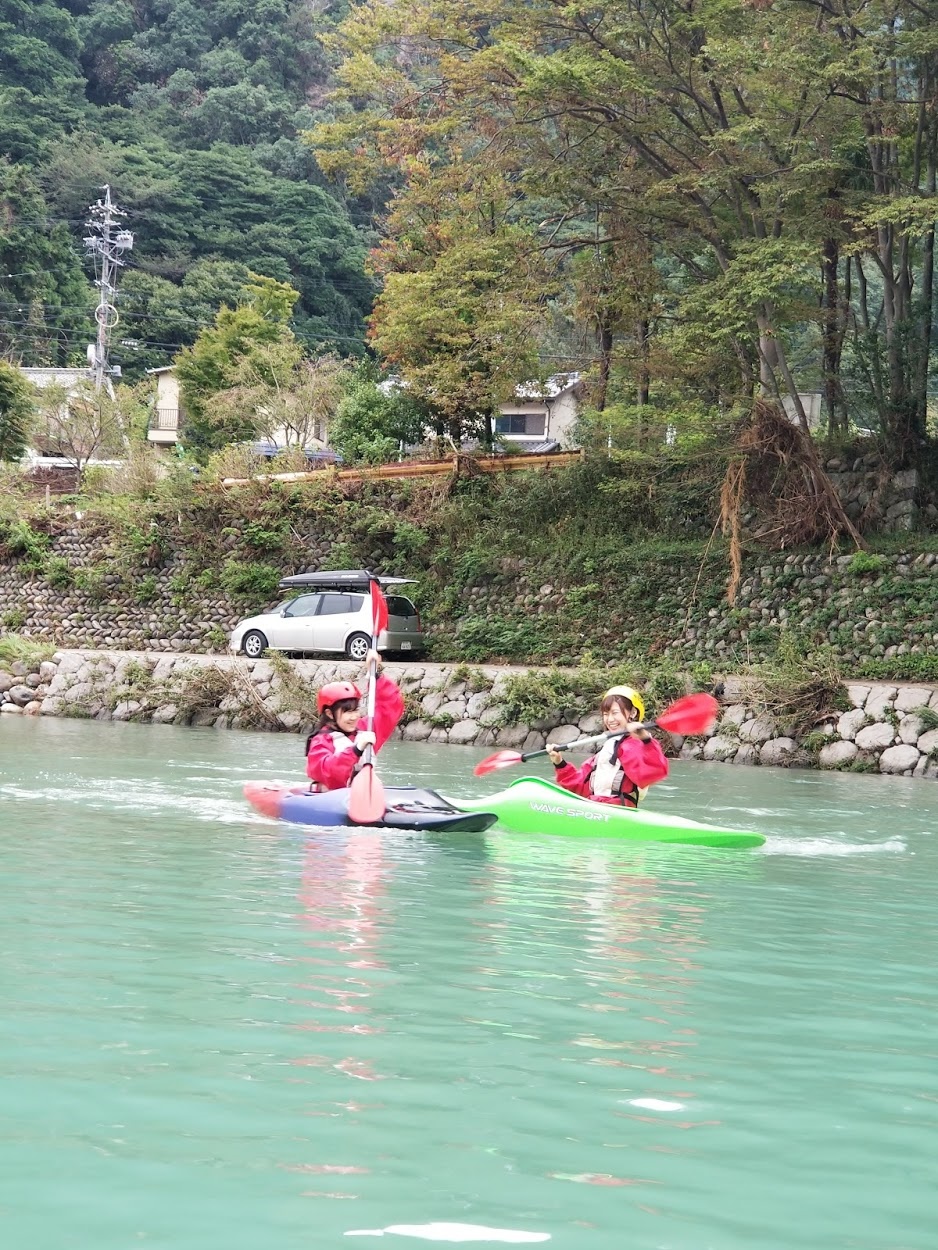

そして午後のカヌー体験。

この日はあまり天気が良くなかったため、予定とは別の流域で行ないました。しばらく各自で練習し、最後には男女でチームに分かれて、レースをしました。

結果は、男子チームの惨敗(笑)。実に1人分の差がついてしまい、男子チームのアンカーである先生がゴールしました。

思い思いに楽しみ、『陽がほら』に帰ってきた後は、晩御飯の時間です。

この日は『陽がほら』にある大きな釜で、オリジナルピザを焼きました。たくさんの種類の中から、自分の好きなトッピングを選んでピザ生地の上にのせていくのですが、これが結構むずかしいのです。

「トッピングを欲張ってしまうと釜の中で落ちかねないが、トッピングが少なすぎても物足りない」

どちらを取るべきか頭の中で思考するも、それは出口のない迷路を行くようなものなのです。そんな混沌とした自らの思考。そんなことはお構いなしに回ってくる自分の順番……。

何か大事なことがかかっているわけでもないのに、頭の中で、僕の持っている限りのエネルギーを総動員し考えました。

そしてついに答えが出たのです!

そう、それは自分の欲望に忠実になり、好きなだけトッピングを乗せるということ。これまでの苦悩が報われた瞬間でした。

大きな試練を乗り越えた達成感。そして、その達成感により何倍も美味しく感じられるピザ。

「これさえあれば他に何もいらないのでは?」

と錯覚してしまうような喜びを感じながらピザを味わいます。はい、とても美味しかったです!