「N高マイプロジェクト(自らプロジェクトを立ち上げて取り組む実践型学習)」に取り組む生徒たちは、9月に「中間プレゼン大会」という大きなイベントを終えました。

今回はプロジェクトに取り組む生徒たちと、生徒に伴走しているサポートをしている教職員にスポットを当て、これまでのN高ブログではお伝えきれなかったプロジェクト進行の動きや、サポートの様子の話を聞きました。

今回インタビューしたのは、「中間プレゼン大会」で最優秀プロジェクトにも選ばれた、プロジェクト名「君達の素晴らしき世界」のプロジェクトのリーダー、千葉キャンパスの後藤広太さん、メンバー松尾耀太さん、担当メンターの月山蘭先生です。

※「【N高マイプロジェクト】2018年度中間プレゼン大会を開催しました」もご覧ください。

Q:プロジェクトの概要を教えてください

後藤:不登校の子たちの進路の幅を広げるため、学力を上げるツール、サービス作りをしています。

今は「コネスタ」という人との関わりによって勉強を続けるアプリの作成と、そのアプリと連動したオフラインでコミュニティの親交を深めるイベントの企画アイデアも出ています。アプリはプロトタイプ(試作品)が完成したところです。

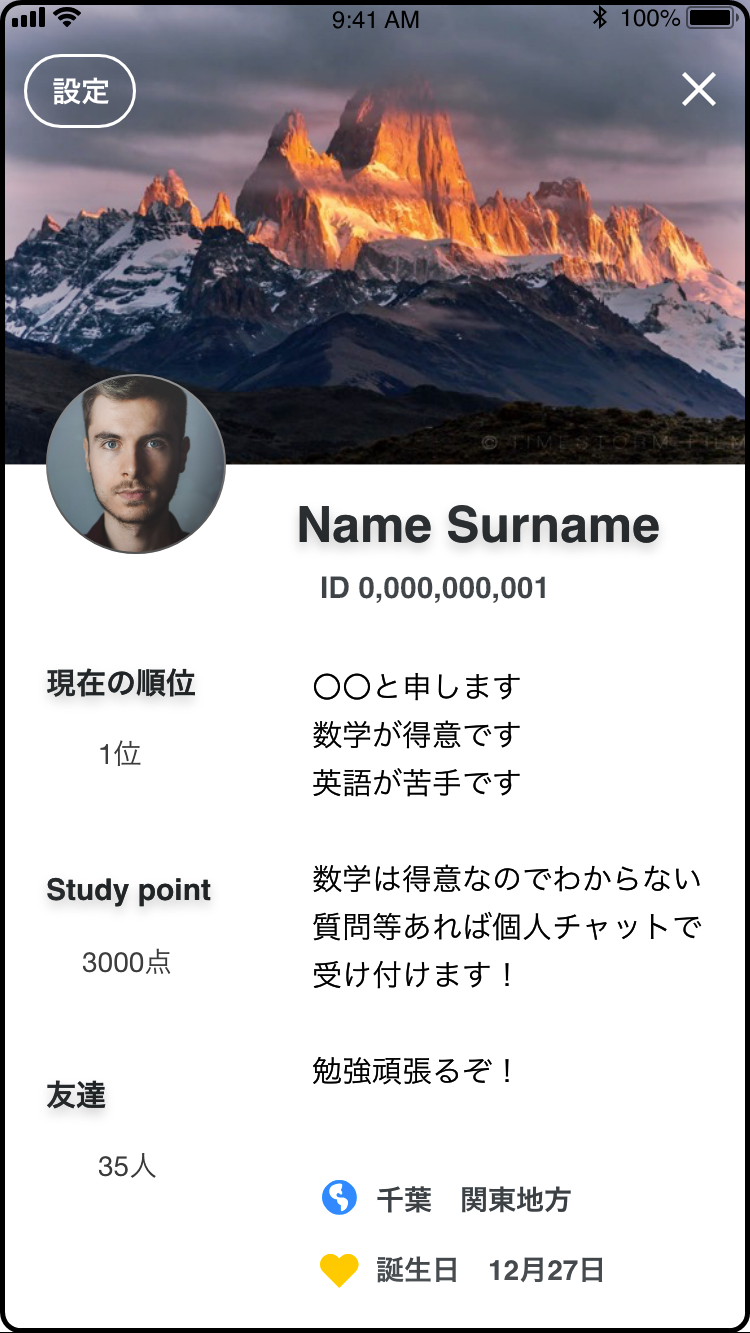

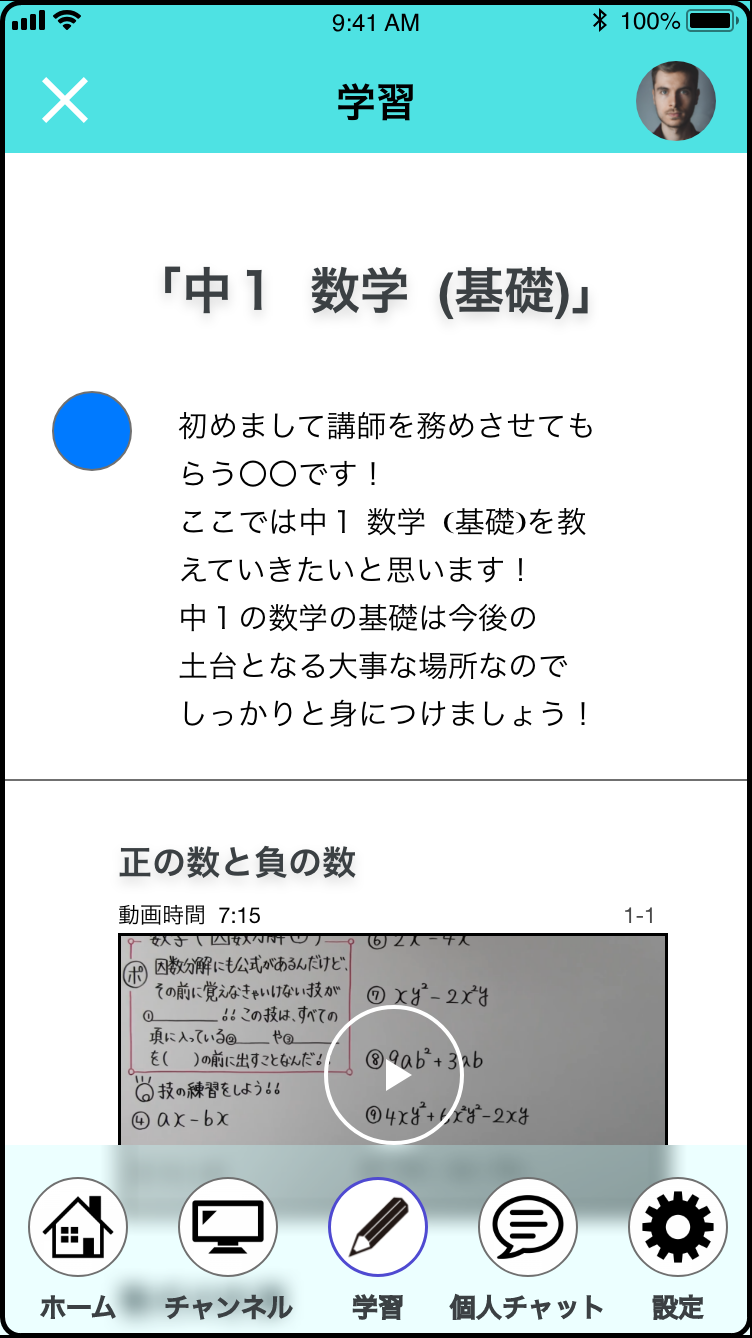

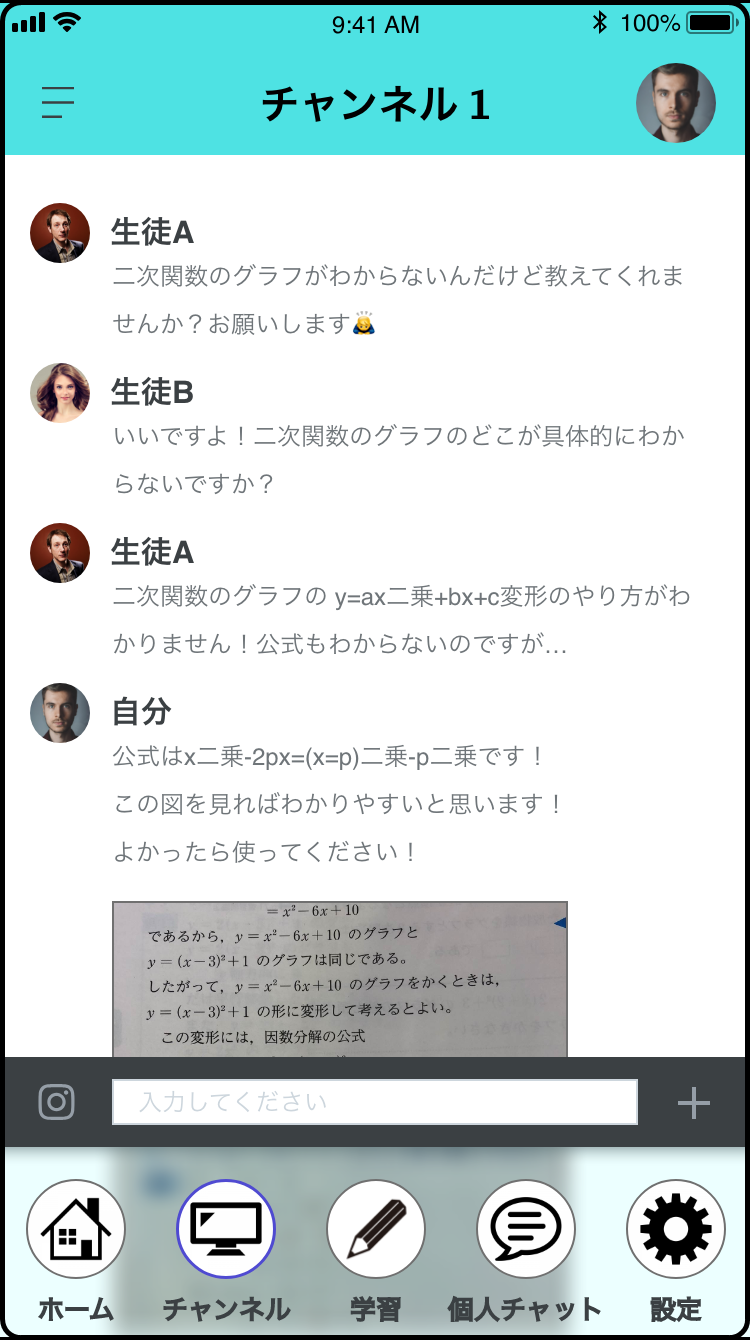

「コネスタ」のプロトタイプ画面

※コネスタとは…学習アプリとコミュニュケーションアプリを繋げたもの。「コネスタ」の名前には、“将来につながる勉強”や“勉強を通じての人との繋がりのこと”などの意味がある。内容は、学習動画やチャット、その他に「Study point(動画を視聴するともらえるポイント)」を友だちや全国の人と競うことができるなど機能がある。

後藤:このプロジェクトができた背景には、自分が中学生の時に学校に通っていなかった時期があり、再び学校に通えるようになった時も、勉強をしようとする気持ちが続かず、受験勉強をやめてしまった経験があったからでした。

自分が苦しい思いをしたことから、同じ境遇にいる子たちが同じような思いをせず、勉強を楽しく続けながら進路の幅を広げられることができればいいなと思い、立ち上げたプロジェクトです。

Q:アイデアからプロジェクトが形になるプロセスを教えてください。

後藤:N高に入って、「N高マイプロジェクト」が始まる6月頃には松尾君と仲良くなっていたので、僕から松尾君に「一緒にやらないか」と声をかけました。その時は「学校に通えていない子たちのために何かをしたい」という思いだけがある状態でした。7月にチームを組んだものの、どちらか片方が不在になることが多く、8月までは進まず停滞する時期がありました。

松尾:そのまま夏休みに入ってしまいましたが、8月1日の「N高マイプロオンラインゼミ(月に1度、N高マイプロジェクトに参加している生徒向けに行われる授業)」の時間に、「なにをしようか」と後藤君と月山先生と3人で話し合ったのが停滞から抜け出したきっかけです。それまではやることが決まっていなくて何の行動を起こせばいいかがわかりませんでしたが、話したことでやることが明確になり、動き出すことができました。

後藤:僕がお盆休み明けに、松尾君に「こういう感じのアプリが作りたいから『Adobe XD』で作ってもらえないか」と話したら、松尾君がなんと10日間位で作ってくれました。そこから9月の中間プレゼン大会に向けて、準備を進めながら手直しをしました。

月山先生:すごいスピードだったよね。

松尾:身近な友人で『Adobe XD』を使ったことがある人がいなくて、聞ける人がいなかったので、自分でYouTubeを見て調べながら作業をしました。

月山先生:通学コースで『Adobe XD』の使い方を学ぶ授業があったのですが、実際に使った経験のある松尾君に授業の講師役をお願いしたところ快諾してくれて、松尾君がキャンパスの生徒に授業をしてくれました。

※「千葉キャンパス生による「Adobe XD」の授業」もご覧ください。

松尾:一から学んだので、自分の言葉で伝えることができました。

後藤:その授業を受講しましたが、とてもわかりやすかったですね。よく使用するものをピックアップしてわかりやすく説明してくれました。

Q:マイプロに取り組む中で印象に残っていることは何ですか?

松尾:9月に行われた「中間プレゼン大会」が印象的でした。それまではプロジェクトを自分たちだけで考えてきて、取り組んできたことを誰かに見てもらうことをしていませんでした。「中間プレゼン大会」では奥平校長などからプロジェクトへの意見をもらえたことがよかったです。

後藤:千葉キャンパスからマイプロに参加しているのは僕たちのプロジェクトのみなので、他のキャンパスのプロジェクトはどのくらいどんなことをしているのかを聞けたことがよかったです。他のキャンパスのプロジェクトで「すごいな」と思うものもあり、自分たちも頑張ろうと刺激になりました。

月山先生:夏休み以降、すごくいいチームになっていったことが印象的ですね。後藤君は、「こういうことをしたい」という強い気持ちがあり、それがプロジェクト軸になって、基盤を支えています。また松尾君のアプリを作り上げる凄まじいスピードの実装力があってこそ、プロジェクトが形になっていきました。このように“プロジェクトの基盤を作る後藤君”と“プロジェクトを形にできる松尾君”の2人が揃ってこそのチームだなと思っています。

Q:メンターの先生のサポートによってプロジェクトをスムーズに進められたと感じたことはどんなことですか?

後藤:頭の中で考えていることの「言語化」を手助けしてくれることです。マイプロジェクトを進める中で、自分が何を考えているのか、自分は何をしたいのか、自分たちだけで答えを出すのはすごく難しいことですが、そこを月山先生がサポートしてくれるので、自分が考えていることがよくわかります。

松尾:イコールがないと答えは出てこない。月山先生は、僕と後藤君のイコールの役割をしてくれています。

Q:月山先生が生徒のマイプロジェクトのサポートに関わる上で心がけていることは何ですか?

月山先生:2人が迷った時は、原点に立ち返ることができるような言葉を掛けるように心がけています。リーダーの後藤君は自分がプロジェクトをやる理由がはっきりしていますが、それを「言葉にすること」に悩んでいることがあります。

そんな時は、当初から変わらない想いや、プロジェクトの軸を引き出すような声掛けをして、原点に立ち返ろうとすると、答えは後藤君の中から出てきますね。

Q:12月の「最終プレゼン大会」に向けた目標と意気込みをお願いします。

後藤:プロジェクトで最終的に目指す状態を完全には達成できないかもしれませんが、「最終プレゼン大会」では何かを完成させていて「自分たちはこれをやりました!」と言える状態で迎えたいです。

松尾:そろそろ頂上目指して山登らないとね(笑)。「中間プレゼン大会」で山の8合目まで登ったけど、そこから行く道を見失い、今降りてきてしまっている状態。「最終プレゼン大会」に向けて目標を定め直して、一直線でまた駆け登りたいですね。

Q:月山先生、2人への応援メッセージをお願いします。

月山先生:「中間プレゼン大会」でいい評価をもらえたことが自信になっている一方で、次のアクションに向けてのプレッシャーを感じている部分もあると思います。何よりも、後藤君の根本にある気持ちを大切に、松尾くんの形にする力と一緒にチームワークを発揮して頑張ってほしいですね。

Q:最後に、ここまで「マイプロジェクト」をやってきてよかったことを教えて下さい。

松尾:オープンキャンパスで来てくれた中学生に「マイプロ(マイプロジェクトアワード)」について話したことです。

自分たちがやっていなかったら、中学生に知ってもらう機会を作ることはできなかったので、伝えることができてよかったです。オープンキャンパスの後、千葉キャンパスに出願する中学生が増えたと聞き、嬉しいです!

後藤:「こういうことをやりたい」という気持ちを実際に行動にすることはすごく難しいけれど、それを実行するきっかけになったことですね。自分がやりたいと思っていたことに取り組むことができたのはすごく嬉しい。周りの意見ではなく「自分の道を突き進みたい」という新しい自分が出てきたことが嬉しいです。人って変わるんだなって思うくらい自分が変わりました。

ありがとうございました。

後藤さん、松尾さん、これからの活躍に期待しています。