10月22日(月)~26日(金)の5日間、陶磁器の町、長崎県東彼杵郡波佐見町(はさみちょう)にて、陶磁器作り体験を実施しました。

今回の職業体験では、波佐見町に脈々と受け継がれる「波佐見焼(はさみやき)」の技法を学び、オリジナル陶磁器のデザインと製作に挑戦。体験を通じ、来年の「ニコニコ超会議2019」で販売できるようなデザインのマグカップを製作していきます。

【1日目】

職業体験のスタート地点は、佐賀県にあるJR九州有田駅。ここからバスで波佐見町の「長崎県窯業技術センター」へ向かいます。長崎県窯業技術センターに到着すると、さっそく開校式を挙行。

これから始まる職業体験について説明を受け、副町長からは歓迎のお言葉をいただきました。

開校式終了後は、センター内を見学させていただきました。

窯陶磁器作りには、最新の「3Dプリンター」なども活用されており、繊細な形の陶磁器が生み出されています。陶磁器の製作過程について深く学ぶことができました。

見学が終わると、「アイスブレイク」(緊張をときほぐすためのレクリエーション)や「グループワーク」を実施。

コミュニケーションを取りながら情報を整理し、翌日からの活動に向けてイメージを膨らませていきます。

夜に行われた懇親会では、波佐見焼の器に盛り付けられたご馳走に舌鼓を打ち、仲間たちとさらに交流を深めました。

【2日目】

この日は朝7時半集合し、まず最初に訪れたのは「くらわん館(陶芸の館)」。

ずらりと並ぶ陶芸品を鑑賞し、波佐見焼の歴史を学びます。生徒たちはすでに作務衣姿、熱心に説明を聞いていました。

次に向かったのは、「中尾山」という波佐見町の中でも陶磁器の窯元さんが多くある集落。

あいにく雨が降っていましたが、かっぱを着用し、電動自転車で移動しました。

中尾山では、さまざまな窯元さんやギャラリーを見学させていただきました。職人によって作られた、美しい器やグラスの数々に生徒たちも感動している様子でした。

午後になると雨もあがり、自転車での移動も快適になりました。

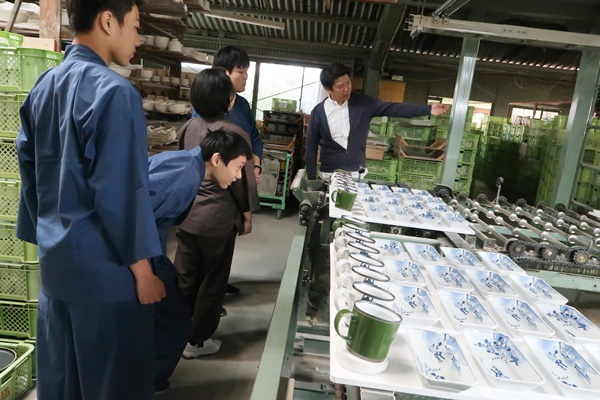

「福田生地屋」さんにおじゃまし、作業のお手伝いをさせていただきます。

粘土を鋳型に流し込み、窯に入れる前の形にする工程を担当するのが、陶磁器作りにおける「生地屋」の役割です。

続いて、鋳型を開け、形を整えます。

技術が要求される難しい作業を懇切丁寧に教えていただき、有意義な体験をすることができました。

福田生地屋さんでの体験終了後は、本日の振り返りとオリジナルマグカップの製作について話し合いました。

ターゲットとなるペルソナなど、細かい部分を決め製作に備えます。

最初の作業は、仕入れてきた器を素焼きにして、付着しているゴミを取り除いていきます。

ゴミを取り除いたら、素焼きの器に絵付けしたり、磨いたりしていきます。丁寧な作業工程を経て、徐々に仕上がっていく数々の器。傷をつけたり割ったりしないよう、最新の注意を払って取り扱います。

午後は、アウトレットとして販売する器に絵柄のついた転写紙(シール)を貼る作業に挑戦。転写紙を貼った状態で焼くと、器に絵柄が転写されます。

実際にここで製作したものが販売されるということで、作業に力が入る生徒たち。細かい作業の中にもそれぞれの個性が表現されています。

また、この日は「くらわん館(陶芸の館)」で、ろくろ体験も行ないました。

慣れない作業ながらも真剣に取り組み、時折笑顔も見せながら体験を楽しんでいるようでした。

最後に本日の振り返りとオリジナルマグカップのコンセプトについての話し合いを行ない、3日目は終了となりました。

【4日目】

これまで波佐見焼の職業体験を通して学んだこと、気づいたことを元に、オリジナルマグカップのデザインの話し合いをしていきます。

波佐見焼の特徴を生かしつつ、「欲しい!」と思ってもらえるようなデザインはどんなものか。話し合いの中でみんなの意見をまとめ、ひとつのデザインを決めていきます。

デザイナーの松尾さんのアドバイスを受け、午前中は終了。

午後も引き続きデザイン決めを行ないました。付箋やポスター用紙を使いながら意見をまとめていきます。

午前中に決めたデザインのアイディアを残しつつ、デザインが決定しました。

【5日目】

いよいよ職業体験も最終日。

職業体験の集大成としてプレゼンを行ないます。朝から発表の最終チェックして、プレゼンに臨みました。

会場には今回の職業体験でお世話になった波佐見町の方々もお越しくださり、集大成となるプレゼンを見守っていただきました。

入念な練習の成果が表れ、発表会は大成功。体験学習で得た知識を生かし、自分たちの考えをしっかりと伝えることができました。

最後にみなさんと記念撮影をして発表会も無事終了。初日よりも成長した生徒たちの笑顔が印象的でした。

波佐見焼の歴史や伝統に触れ、職人による技術を学んだ今回の職業体験。

体験を通じて得た知識や出会い、学びをこれからの成長に生かして行って欲しいと思います。

5日間、お疲れ様でした。