N高から、学校代表として選抜された生徒と書類選考を通過した生徒が、「全国高校生マイプロジェクトアワード2018」地域大会に出場しました。

「全国高校生マイプロジェクトアワード」とは、自ら気づいた課題を探究し、身の回りの誰かのために行動した高校生のための「学びの祭典」です。取り組んできたプロジェクトを大勢の前で発表し、フィードバックをもらいます。また、全国の同世代と出会う機会でもあります。

今年は全国192校より562プロジェクト(2,717人)が集まる過去最大規模となり、東京・関西・東北・九州・北海道・岩手県・島根県・オンラインからの参加と、8つのブロック大会が開催されました。

N高からは、4つの地域大会に生徒たちが参加しました。参加したプロジェクトは以下の13プロジェクトです。

■関西大会

・VOLANTHERS

・旧心斎橋大丸を作ってみた

・ツタサポ

・IT企業と高校生を繋げたい!

■九州大会

・ケイドロ2.0

■東京大会

・JEONGCHI

・ファッション×病気

・レジンを楽しむ会

・werwolf

・ゲームの名を取り戻す聖戦

■オンライン大会

・OS未来協力プロジェクト

・Scratchに無限の可能性を

・高速道路のPAの混雑解消

それぞれの大会は、全員プレゼンテーション→選出された数組による代表プレゼンテーション→全国Summit出場プロジェクト決定、という流れで進んでいきます。

前編では、心斎橋キャンパス、名古屋キャンパス、福岡キャンパスの生徒が出場した関西大会と九州大会の様子を紹介します。

■関西大会

2月10日に開催された関西大会。関西圏から、計76プロジェクトが参加しました。

そのうちN高からは、以下の4プロジェクトが出場しました。

・VOLANTHERS

・旧心斎橋大丸を作ってみた

・ツタサポ

・IT企業と高校生を繋げたい!

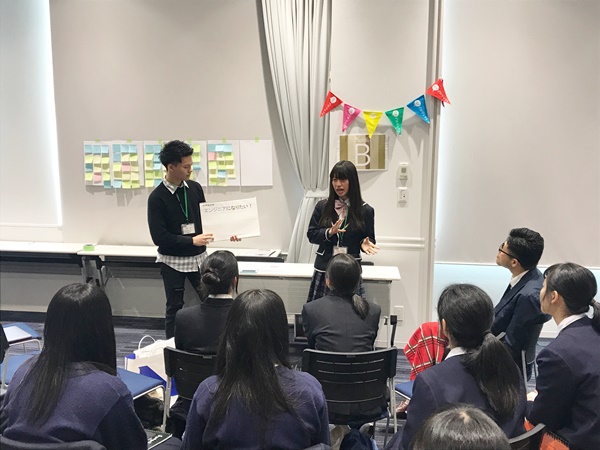

まずはアイスブレイクがおこなわれ、会場が和やかな雰囲気になったところで、複数のブロックに分かれての全員プレゼンテーションが始まります。

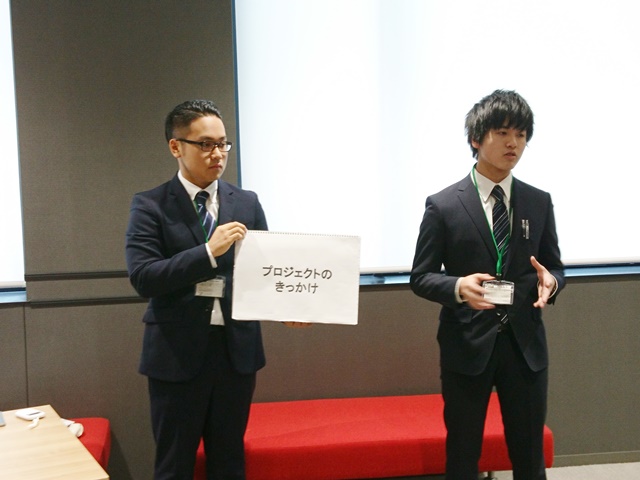

スーツでビシッと決めた「VOLANTHERS」。彼らのプレゼンは、「全てのアスリート、サポーターが自由にスポーツに打ち込むことができる社会」をビジョンに掲げて活動するようになったきっかけから始まりました。

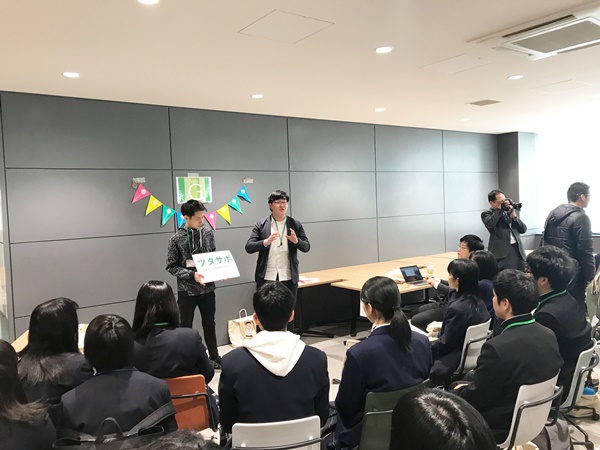

名古屋キャンパスから参加の「ツタサポ」は、中高生が専門的な知識を持った人に相談ができるようにするためにおこなってきた活動についてプレゼンテーション。

各プロジェクトのプレゼンテーション審査には、各界の第一線で活躍する大人がゲストメンター(学びに寄り添う存在)として参加。「オーナーシップ(主体性)」、「コ・クリエーション(協働性)」、「ラーニング(探究性)」の3つの観点から、それぞれのプレゼンに真剣なフィードバックを送ります。

現在改装中の大丸心斎橋店を、マインクラフトというゲームの中に残すというプロジェクト、「心斎橋大丸を作ってみた」は、大勢の観覧客が見守るなか、堂々としたプレゼンテーションをおこないました。

全員プレゼンテーションが終わり、ランチの時間になると出場高校生同士で交流。同じようにプロジェクトを頑張ってきた高校生と意見交換をおこない、その後代表プレゼンテーションへの進出プロジェクトが発表されました。

関西大会の代表プレゼンテーションには、名古屋キャンパスから「IT企業と高校生を繋げたい!」が進出を決めました。

プログラミングスキルを持った高校生が、IT企業でインターンとして働く道を開拓する「IT企業と高校生を繋げたい!」は、企業と学生が気軽に交流するイベントを開催したことなどについてプレゼンテーションをおこないました。

結果は、惜しくも「全国Summit」への出場権利を得ることはできませんでした。

しかし、 同じようにプロジェクトに取り組んだ同世代との出会いや、プレゼンテーションへのフィードバックから見えてくる気づきなど、次のアクションにつながる学びが深まった1日になったことは間違えないようです。

参加した生徒たち全体で行った「リフレクション(振り返り)」では、

「マイプロジェクトアワードの場に集った高校生はみんな何かしら行動を起こしてきた人たち。そんな高校生がこんなにもいるということを知って感動した。仲間に出会えて嬉しい」という感想が共有されました。

彼らとの出会いは、生徒たちにとって一生ものの仲間ができたことと同じくらいの価値になったことと思います。

大会後、自分たちの活動の協力者となっていただけそうなゲストメンターと名刺交換をおこない、その後につながるお話をいただいたプロジェクトもあったようです。今後の活動へのリレーションを得る良い機会となりました。

最後はN高チームで記念撮影、いい笑顔です!

『ケイドロ2.0』は、「今、高校生が外で全然遊んでいない!」という課題に着目して開発した、新しい形のケイドロ遊びについてプレゼンテーション。コミュニケーションアプリの「LINE」を活用し、8種類ほどの役職を置いて広いエリアでおこないます。

惜しくも代表プレゼンテーション進出とはなりませんでしたが、ゲストメンターからの真剣なフィードバックや、同じようにマイプロジェクトをここまでやり遂げてきた同世代との出会いは、今後の活動への刺激となった模様です。

「学びの祭典」の名の通り、この大会に参加しての気づきや発見は、次の活動へ活きる学びになりました。

次回後編では、東京大会とオンライン大会の様子を紹介していきます。