本気で起業を目指すN/S高起業部。

今回は起業部アドバイザー・横山創一氏(株式会社飲食人 代表取締役社長)をお招きしての特別講義の様子をご紹介します。

横山さんは、読売新聞社を経て近畿大学で広報やプロモーションに携わり、ベンチャー企業のコンサルタントとして事業家や起業家、3000社以上の企業と関わったご経験があります。現在は株式会社飲食人の代表取締役としてご活躍されています。

特別講義では、実務面とマインド面の両方から起業家の心得をお話してくださいました。

また、講義後半では生徒たちからの質問にもお答えいただきました。最初は実務面のお話から。

起業家の能力や企業運営に重要な3つの視点を教えてくださいました。

まずは「お客様を理解できているか?」という顧客理解の視点。お客様の悩みを知り、お客様の立場で想像することが、サービスを考える上で非常に大切であると語ってくれました。

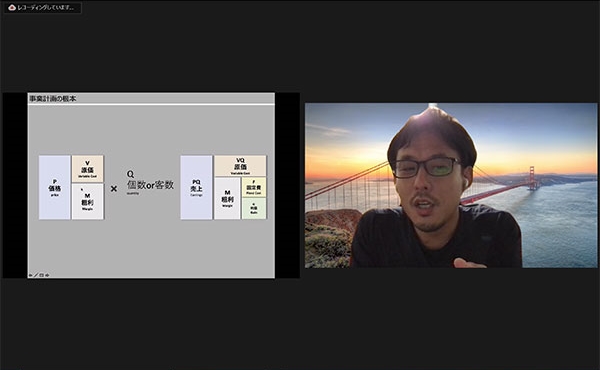

その上で「ビジネスとして持続可能な収支計画ができているか?」という収支計画の視点。こちらについては原価と粗利(※1)というビジネスの基本を理解し、それらをいかにコントロールできるかが肝になると指摘してくださいました。

※1 「原価」は商品を製造するために「売上」から「原価」を差し引いて残った利益が「粗利」となる。

最後は「応援したくなる会社、共感してもらえる会社であるか?」という大義名分の視点。こちらについては自分が実現したいことを他者にわかってもらえるように言語化することで、より多くの共感を得られる、と横山さんはおっしゃいます。

続いては、起業家のマインドについて、「自由と自立」の捉え方に関してお話いただきました。

自由と自立について、横山さんはこのように語ります。「自由とは不安という”めまい”が伴うが、自らが意思決定できる状態。自立とは自分が一人でできることなど何一つないと認識した上で、自己の意思で他者に貢献し、リスク自体も自身で内包できる生き方である」

起業家の多くは自由に自己表現したい、自立したいと考えている一方で、常に不安を抱えているそうです。

しかし、不安や苦しみは良く捉えれば自立するための「自由」が自分に訪れたとも考えられます。

自らと会社の明るい未来を心から信じ、リスクも自分で包み込める。

そんな生き方ができる起業家になってほしいというメッセージを生徒に送ってくださいました。

後半に行われた横山さんと起業部部員の質疑応答の一部をご紹介します。

チームで活動していて相手の熱意が自分に比べて少ない時やお互いへの思いの強さが違う時、「自分はこんなにしたのにと落ち込んでしまいます。

陰徳(※2)という美学があります。相手に見返りを求めた時点で、それは自分のためにしていることだと理解しましょう。自己反省、人格の向上を意識してみよう。

※2 他人に知らせることなく行う善行。

自分は存在価値で判断できていると思っています。しかし友だちは機能価値で判断しているところもあって価値観の違いを感じ、悩んでいます。

価値観の違いも受け入れることが相手を存在価値として認めるということです。「自分は存在価値で生きていく」という生き方を見せていきましょう。

落ち込んでいる友だちに大切に思っている気持ちを伝えたいです。機能価値も存在価値も含めて素敵なところをしっかり伝えるにはどうすれば良いですか?

友だちの魅力を言語化する努力が必要です。言語化できるようにマンダラチャートを使い友だちの良いところを分解してみるのもいいですよ。

講義の終わりに、横山さんは生徒たちに向けて以下のようなエールを送っていただきました。

高校生が自己表現として起業を目指す勇気は素晴らしいです。その勇気を持って日々生きている幸せを感じてください。起業家人生として得た経験をぜひ次の世代にも引き継いでください。全ては経験!失敗を恐れずチャレンジしよう。人格の向上を目指して一日一日がんばろう!

最後に、講義を受けた生徒たちの感想をご紹介します。

・聞いた相手が応援したくなるようなプロジェクトの実現やマインドの統一など、起業をベースにした講義でしたが起業だけではなく、これから先に社会に出た時に思い出したい講義でした。

・機能価値ではなく存在価値を認められるチームになりたいと強く感じました。そのためにはまず個人が存在価値を高めていくような生き方をしなければいけないと感じたのでこれからは人を機能価値で判断することなくプロジェクトを進めていきたいと思いました。

・お客様のために存在価値を高めチャレンジを重ねていきたいです。

・アンケートやヒアリングを通してUnknowの領域を減らし、明確な答えを伝えられるようにしていきたいと思います。

・応援・共感をしてもらえる会社にするために、言語化することと、文章にすることの大切さに気づきました。

特別講義を経て、起業家として目指すべき人格の向上、人生の歩み方について大きな学びを得ることができました。

横山さん、貴重な機会をありがとうございました。