7月から9月の3ヶ月間にわたる課題解決型学習(PBL)「プロジェクトN」のβクラスでは(※1)」「SMART × STREET 開発プロジェクト −デジタルとリアルの融合を目指す高架下エリア開発−」と称して、高架下エリアの開発企画の立案に挑戦しました。

※1 プロジェクトNでは、α(アルファ)とβ(ベータ)の2クラスに分かれて授業を行っています。αはインプット型の基礎学習から一人で説得力ある発表ができる生徒へと導く授業構成で、βは難易度を上げ、主体性あるプロジェクトマネジメント力を磨く授業を行っています。

◆ニュース記事からも詳細をご確認いただけます。

N高通学コース、課題解決型学習「プロジェクトN」特別授業 N高×JR東日本都市開発「SMART×STREET開発プロジェクト」~おうちでなんでもできる時代のデジタルとリアルが融合した商業施設プラン~

通学コースは、各地域の主要都市にキャンパスを構えていることが多く、周辺には高速道路や新幹線が通っています。その「高架下のデッドスペースを何かに有効活用できないか企画立案をしよう」ということでこのプロジェクトは始まりました。さらにN高らしく「デジタル施策」を組み込むという条件つきです。

企画を提案する相手は誘致したい店舗のオーナー(架空の人物)。オーナーを惹きつける企画書を作ることに重点をおいて取り組みました。

ここからは仙台キャンパスにフォーカスして、実際にどのようにプロジェクトに取り組んだのかを紹介します。

■7月

まずは企画書の全体像を把握し、7月末の中間発表に向けて資料集めを行いました。

企画書に組み込まなければならない内容は以下の11項目(!)です。

- 開発エリアの情報

- エリア調査

- 住民/来街者調査

- 課題設定

- エリアコンセプト

- ペルソナ設定

- 企画タイトル

- 誘致したい店舗候補

- デジタル施策

- デザインコンセプト

- 将来の展望

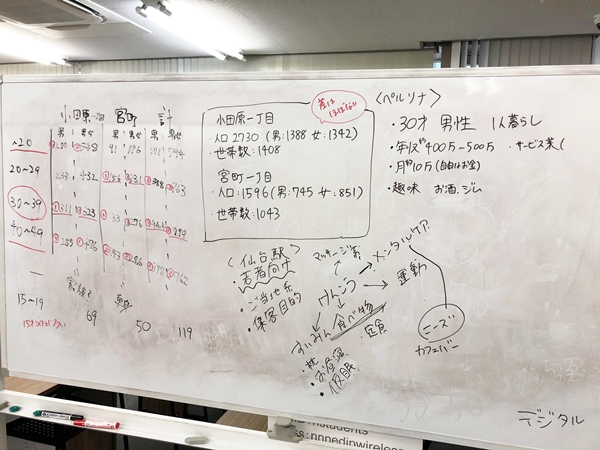

この11項目のうち、6つ目の項目のペルソナ(※2)設定までを中間発表までに策定。グループのそれぞれのメンバーが高架下エリアの候補をあげて、そのエリアの特色を述べつつ、どのエリアに絞って企画を立てていくかを話し合いました。

ホワイトボードが真っ黒になるまで話し合いを行い、「どのような企画であればより多くの人の心を掴めるか」、「よりオーナーの心を掴めるか」を考えながら企画書の作成に励みました。

※2 ペルソナ…マーケティングや商品開発において、主となるユーザー像を仮想の人物として定義したもの。

そして、中間発表当日。

中間発表は全国19キャンパスの各拠点とビデオ会議ツール「Zoom」中継を行い、キャンパスごとに生徒が発表、お互いにフィードバックを行う予定でした。

しかし、仙台はその日、あいにくの大雨により急遽オンライン授業に変更になり、さらにZoomの接続不良も相まって中間発表に参加できないというトラブルに見舞われてしまったのです。生徒は何度も接続を試みましたが、結局その日は中間発表に参加できずじまいでした。

しかし、転んでもただでは起きないのがAL生(※3)。発表の様子を動画に納めて、他キャンパスのAL生グループに共有し、しっかりとフィードバックをもらったのです。キャンパスが休校となってしまった日でも、学びに向かってひたむきにがんばる姿はとても眩しく感じました。

※3 AL制度(アクティブラーナー制度)とは…N高では、アクティブラーニング(能動的学習)を取り入れています。積極的に学ぶ意欲のある生徒がさまざまなことに挑戦し、教養、思考力、実践力を主体的に高めることを支援するためにできた制度。ALに認定された生徒は火曜日の1、2限と午後の時間割を自身の目標達成のために組み替えることができます。

■8月

ほとんどが夏休み期間であるため、企画が大きく進むことはありませんでしたが、夏休みの宿題として、商業施設に出かける時は「商業施設がどのような取り組みを行っているか」、「どのようなデジタル施策があればより便利になるか」を考えてみるという課題が出されました。

■9月

夏休みも明けて、仙台では少し肌寒くなった頃、いよいよ最終発表に向けて企画が動き始めました。

中間発表で途中まで進めた企画を加筆修正しながら、具体的な誘致店舗やデジタル施策を思案しつつ、企画書の作成を進めます。

中間発表までに作成した6項目に加えてさらに5項目を追加して最終発表に臨みました。

最終発表も中間発表と同様に、各キャンパスをZoomでつないで発表を行いました。

どのキャンパスの生徒も非常クオリティの高い企画書を完成させ、お互いに新しい観点が発見できたようで、生徒同士が切磋琢磨する様子が見られました。

仙台キャンパスの生徒は、3ヶ月間のプロジェクトNを通じて、個人の反省点、グループで作業をする際の改善点も新たに発見できたそうです。

今後も自分自身が納得のいくものを制作できるように学びを深めていけることを願っています!