グローバルな人材の育成を目的に、毎年実施している世界の提携校で学ぶ短期留学プログラム。

今年の「オックスフォード国際教育プログラム」も、新型コロナウイルス感染症の影響で渡英叶わず、昨年同様オンラインで開催しました。

8月1日〜8月12日の2週間の日程で行われたプログラムには、英語での選考と面接を通過したN高、S高、N中等部、灘高等学校、慶應義塾湘南藤沢中等部、茨城県立並木中等教育学校の中学2年生から高校3年生の生徒あわせて20名が参加しました。

■プログラム開始前- オンラインを最大限に活用するための準備

2週間のプログラム開始前には、オリエンテーションやワークショップ、さらに英語での授業に備えた事前授業を2回実施しました。

オリエンテーションとワークショップでは 、オンラインでプログラムに参加するにあたり、デジタルコミュニケーション能力を高めるためのテクニックや、オンライン会議システムのZoomやSlack(角川ドワンゴ学園で使用しているコミュニケーションツール)でのコミュニケーションの“コツ”を、グループワークを通して学びました。最初は緊張した表情の生徒たちでしたが、アイスブレーキングや4〜5名のグループに分かれて作業するゲームを通して、次第に笑顔も見られ、参加者同士の交流を深めていきました。

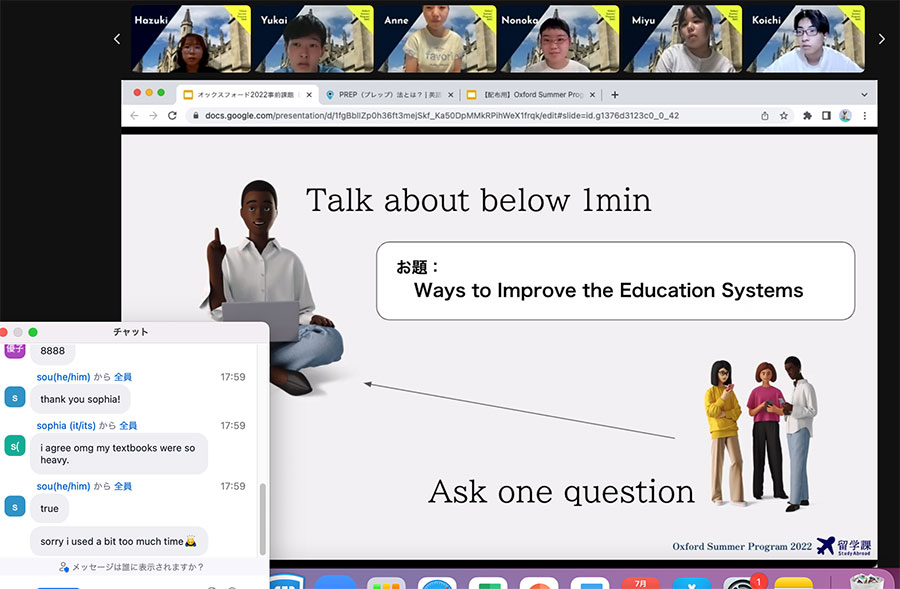

事前授業は、全て英語で行われ、参加生徒たちは、課題を読んで自分の意見を英語で述べたり、テーマに沿ったスピーチを行ったりしました。このうちスピーチでは ”Ways to Improve the Education Systems” (教育システムを向上させる方法とは?)というテーマに対して「日本にも飛び級のシステムが必要」や「先生を評価するシステムが必要」など、堂々と自分の意見を英語で発表していました。

また、お揃いのZoom背景をみんなで設定し、一致団結してオックスフォード国際教育プログラムに臨みました。

■プログラム開始後

<主な1日のスケジュール>

1.ランチ交流会 / 12:30~13:30

2.Study Hall / 14:00~15:30

3.授業(1日3コマ 16:00〜17:30、17:45〜19:15、19:45〜21:00)

※初日はオリエンテーション / 最終日はプレゼンテーション発表会&卒業式がありました

ランチ交流会 / 12:30~13:30

生徒同士の親睦を深めるために、ランチタイムに昼食をとりながら交流する時間です。

2名の生徒がランチ交流会のリーダーを務め、実施時間や話すテーマを設定し企画をします。

参加は任意でしたが、毎日、半数以上の生徒が学校や学年の垣根を超えて交流していました。

プログラムの終盤には、次の授業ギリギリまで時間を伸ばして盛り上がって話し込む姿も見られました。

Study Hall / 14:00~15:30

Study Hallは、宿題や最終日のプレゼンにむけて準備をする時間です。

N/S高のスタッフがサポートし、参加者全員で宿題を確認します。

生徒たちは、わからなかったところを積極的に質問したり、生徒同士で教えあったり、意見を伝えあったりしていました。

プログラムの2週目からは、課題の確認は短めに終わらせ、4名ずつのグループに分かれて毎日約40分間、最終日のFinal Presentaiton の準備の時間に当てました。プレゼンテーションのテーマ・内容を決め、リサーチを行い、Googleスライドを使用したスライドを自分たちの力で作り上げていました。

オンラインでもグループワークの話し合いは円滑で、時に冗談を言いながら楽しく準備していました。

授業(1日3授業 16:00〜17:30、17:45〜19:15、19:45〜21:00)

大学授業レベルのアカデミックな内容からイギリスの文化や歴史を学ぶ授業まで、幅広い内容の授業は、ライブ中継で実施。イギリスとの時差8時間(サマータイム)に合わせ、日本時間の夜9時まで授業が続きました。

ここからは実際に参加した3名の生徒の授業の感想を、一部抜粋して紹介します。

■2年生 永野 美優さん 2日目の感想

2日目の最初の授業は、イギリス英語とアメリカ英語の違いや、イギリスの習慣などを学びました。

思っていたよりもアメリカ英語とイギリス英語の違いが大きく、同じ意味でも単語が全く異なることもあり、面白かったです。その後の「Critical Thinking and Problem」授業は、かなり難しかったです。

この授業は、与えられた情報を正しいと信じ込まずに、多方面から何が正しくないかや反例を導き出すというものでした。もちろん英語で、普段の学習では行わないような考え方のため、とても興味深かったです。

そして最後は、プレゼンテーション!! 「自分が思う、コミュニケーション能力のある人」について2分間紹介しました。Structure/ Content/Delivery/Pronunciationの4つのポイントを意識するとさらに良いプレゼンテーションになるというアドバイスを先生からもらいました。 細かいアドバイスをもらうことができたのは、とても良い機会でした。

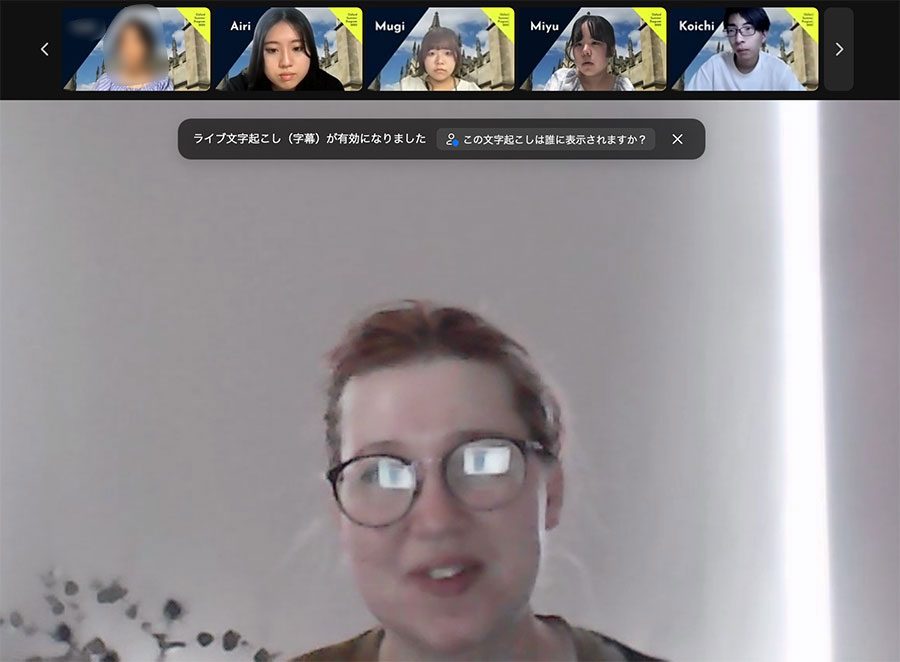

(下の画像はオックスフォード大学に通う博士課程の学生の方が大学大学の紹介をしてくれた時の様子です)

■3年生 入江 颯志さん 3日目の感想

ランチタイム交流会などを通してみんな仲良くなってきたので、特にゲームなどをせずに雑談をするようになり、きっかけがなくても自然と話せるようになったことが嬉しかったです。

- Academic Development (正しい質問の仕方)

事前の課題をもとに問題の確信をつく質問をする方法を中心に学びました。

少しリスニングに慣れてきて「全て聞き取れなくても、流れを読み取ってついていく」ことができるようになってきました。緊張も解けたのか、発言する人も増えてきたのが印象的でした。

2. Study Hall

授業では先生が生徒に問いかける場面が多いけれど、Study Hallは、参加者同士で英語を話すことが多く、参加者のモチベーションの高さもあって、英語でしっかり話をすることができました。新鮮で楽しかったです。

3. Social and Cultural(シェイクスピア)

ロミオとジュリエットの一節の現代語での解説と、朗読を練習しました。

「単語単体は英語でも用法が古くわからない」と言う掴みどころの無いような感覚が少し面白く、中期英語などに興味があったので楽しかったです。thouやthyなど、知らないと正しく発音できなさそうな古い単語が多かったので、朗読と発音の指摘があったのは役に立ったと思います。

■1年生 宮下 白斗さん 7日目の感想

- Exploration and Discovery

イギリスの議会政治や立憲君主制、保守・リベラル(右派・左派)それぞれの政治思想について学びました。右派・左派それぞれの歴史や主張などを詳しく解説してもらい、参考になりました。

2. Academic Development

Critical Thinking-2だった。新しい電車の路線を通す企業の話と、イギリス政府のコロナ対策の話について議論しました。前者は議論に入れなかったけど、後者はイギリスが保守党政権であることや、サッカー観戦の規制を緩和していたことを知っていたため、議論に入れることができました。予備知識の有無で全然違うなと思いました。

3. University Spotlight

心理学の研究、PTSDについての話でした。

精神面の変化が戦闘行為に与える影響はとても大きく、それはずっと昔から認識されていたにもかかわらず、軍隊で心理学の重要性は最近まで軽視されていたと聞きました。「軍隊」と聞いてイメージするような、精神論を主体とした指導だったんだろうなと思いました。サッカー界でも心理学者を雇うチームが増えてきていて、様々な業界で心理学の重要性が認められつつあるのかなと感じました。

(下の画像はオックスフォード大学で研究をしている心理学のPTSDについての授業の様子です)

■最終プレゼンテーション&卒業式

最終日には、各グループが協力しあって完成させたプレゼンテーションを発表し、卒業セレモニーを行いました。

たった二週間という短い期間だったにもかかわらず、授業で学んだリサーチスキルやクリティカルシンキングを活かして、議題提起から分析・考察を英語で発表しました。

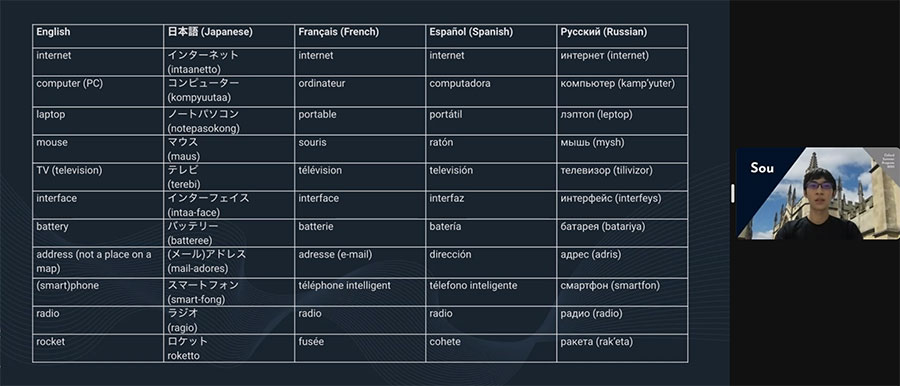

トピック「How English technology-related neologisms infiltrate other languages?(英語のテクノロジー関連の新語は、どのように他言語に浸透していくのか?)」について考察したグループでは、英語・中国語・スペイン語などさまざまな言語の関わりについて調べ、イギリスのスタッフもその発表内容のレベルの高さに驚いていました。

トピック「How English technology-related neologisms infiltrate other languages?(英語のテクノロジー関連の新語は、どのように他言語に浸透していくのか?)」について発表したグループでは、核保有問題について問題提起しました。難しいテーマにも関わらず、コンパクトにまとまっていて、スライドでグラフィックを駆使し、聞いている人に伝わりやすい発表でした。

卒業式では、オックスフォードスタディーセンターの学長であるBenからお祝いのメッセージがあり、表彰を行いました。そして、短いようで長い、濃度の詰まったオールイングリッシュでの学びをやり切った参加生徒同士で、拍手を送り合いました。

プログラム終了後も、参加した生徒たちは連絡を取り合っていて、「プログラムを通して友だちになりました」という声も。

学年も、学校も違う、多様なバックグラウンドを持った生徒たちは、オンラインだからこそ出来る学び・出会いを通し、英語だけでなく「コミュニケーション能力」「考える力」「人を巻き込んでプロジェクトをやり切る力」を大きく伸ばし、それぞれに成長したように思います。

これからも、将来につながる学びあるプログラムを提供していきます。