11月7日(月)〜11日(金)の5日間、長崎県波佐見町で「陶磁器づくり職業体験」(※1)を開催し、N/S高生20名が参加しました。

※1 N/S高では、希望者を対象に日本各地のさまざまな職業をリアルに体験できる「職業体験」をおこなっています。

波佐見町は約400年前から続く「焼き物の町」として有名で、生地作りから絵付け、窯焼き、販売など、さまざまな工程の工場・事業所が立ち並び町全体で陶磁器を生産しています。

しかし、波佐見町で生産される陶磁器が「波佐見焼」として知られるようになったのは近年になってから。

波佐見焼に携わる方たちの努力の結果、波佐見焼ブランドは全国的に有名になりました。

今回のプログラムでは、そのような背景を持つ波佐見町で、波佐見焼の生産現場を学習・体験したほか、「磁石祭で売ること」を目標にマグカップのターゲットやデザイン、価格などを考えるワークにも取り組みました。

【1日目】

波佐見町の最寄り駅、JR有田駅に全国各地から生徒が集合。

波佐見町にある長崎県窯業技術センターに移動し、開校式を行いました。

波佐見町の方たちの温かい歓迎を受けたり、生徒間で自己紹介をしたりした後は、早速、波佐見町の歴史や波佐見焼の特徴、生産方法などについて学びました。

【2日目】

2日目からはいよいよ町の中に繰り出して、「焼き物の町」にどっぷり浸かっていきます。

午前中は昔から陶磁器の生産が盛んだった中尾山へ。

かつて使われた窯や至るところに立ち並ぶ工房・お店などを見学しました。

美味しいお昼ご飯で腹ごしらえを済ませ、午後は体験の時間。

2カ所の生地屋に伺い、型やろくろを使った生地の成形などを体験しました。

【3日目】

3日目は、午前中に窯元に伺い、素焼き、絵付け、釉薬塗り、本焼きなどさまざまな工程を見学・体験しました。

前日に生地屋で触れた柔らかい生地が、普段目にする陶磁器の姿に近付いていく工程に驚く様子も見られました。

体験は生地を並べたり、釉薬を塗ったり・・・・・・と多岐にわたり、特に悪戦苦闘しながらも黙々と作業を進めていました。

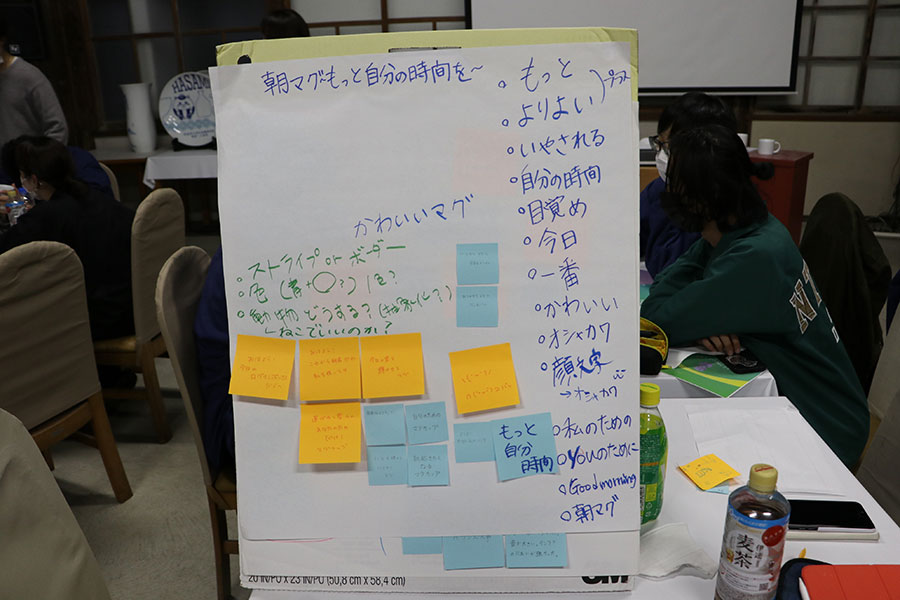

午後からはいよいよマグカップのデザイン制作に向けたグループワークがスタート。

いろいろな企業の事例を参考にしつつ、どんな人に向けた商品を作りたいかをもとに「ペルソナ(※2)」を考えました。各地から生徒が集まる磁石祭で販売するという目標から、10〜20代をターゲットにしたグループが多かったようです。

※2 マーケティングや商品開発において、主となるユーザー像を仮想の人物として定義したもの。

4泊5日の滞在中、生徒は民泊と地元企業の宿泊施設に分かれて宿泊をしました。

どちらの施設でも食事などを共にして密な時間を過ごし、仲を深めていったようです。

【4日目】

職業体験も残り2日。この日はろくろ体験とグループワークに取り組みました。

ろくろ体験では、職人さんに教えてもらいながら、粘土のかたまりを食器の形に成形していきます。

思い通りの形にならず苦労していたようですが、それぞれの個性が光る作品が出来上がっていました。

ここで作ったお皿や茶碗は後日、自宅に配送され実際に使用することができます。

グループワークは、翌日の発表会に向けた大詰めの作業です。

デザイン、発表資料など考えなければいけないことはたくさんありましたが、グループで協力して1つ1つのタスクを確実にこなしていきます。4日間の疲労もあり時には話し合いが停滞してしまうこともありましたが、休憩を挟みながら作業を進めました。

【5日目】

最終日には、波佐見町の前川芳徳町長など5日間でお世話になった方々をお招きし、デザインの発表会を行いました。

短い時間で考えたとは思えない素晴らしいデザインやターゲットに、波佐見焼のプロたちからもお褒めの言葉をいただきました。

修了式を終えると長いようで短かった職業体験も終了です。

最後に参加者の声を紹介します。

・「波佐見町」「波佐見焼」にたくさん触れて知識を深めたと共に、地域の方々の優しさも感じることが出来ました。

波佐見焼の制作過程を実際に見て触れる体験はとても楽しかったです。文化も知ることで、焼き物についてさらに興味を持つことが出来ました。

・現地で話を聞かないと何があるかわからない。もっと様々な経験をしたいと思いました。

・ものを作ることが好きなので、職人的な仕事に就くのもいいなと思いました。

・陶磁器づくりについての知識はもちろん、グループワークで「売る立場になって商品を考える」という体験は普段では味わえないものでした。

生徒たちからは別れを惜しむ声が聞かれ、思い出に残る4泊5日の学びになったようです。