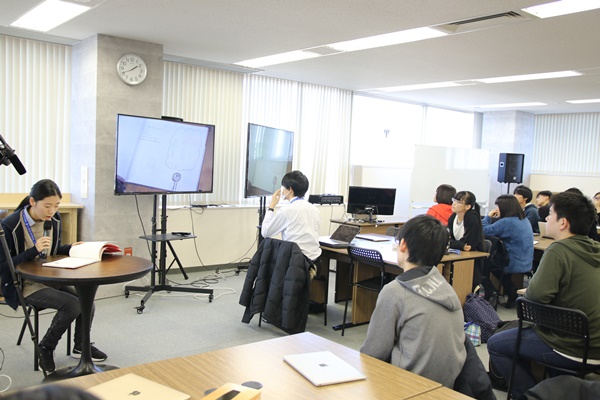

N高等学校通学コースの独自の授業、「プロジェクトN」は、全8キャンパスで共通のプロジェクトに取り組むことが多い授業ですが、10月22日から大宮キャンパスのみで実施する全5回の特別授業が行なわれ、昨年12月14日には、5回目となる最終授業が実施されました。

「【プロジェクトN】大塚英志氏による特別授業「キャラクターの”こころ作り”を通して自分を見つめる・表現する」もご覧ください。

各回の授業を通じて、大塚先生の専門分野であるストーリーの作り方や、キャラクター作成の方法などについてご講義いただきました。また、毎回授業では、その回のテーマに則した宿題が出題されていたのですが、それとは別に最終授業に向けてひとつ大きな課題が出ていました。

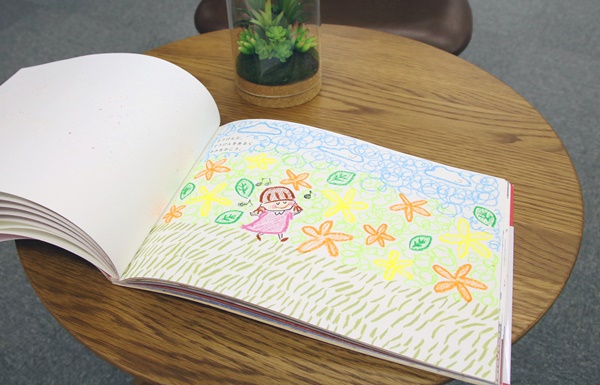

それは、大塚先生が本文制作を担当した『きみはひとりでどこかにいく』と言う絵本を完成させること。

読者自身が作者となり主人公を設定して、その主人公が成長していくストーリーを作っていくワーク型の絵本です。

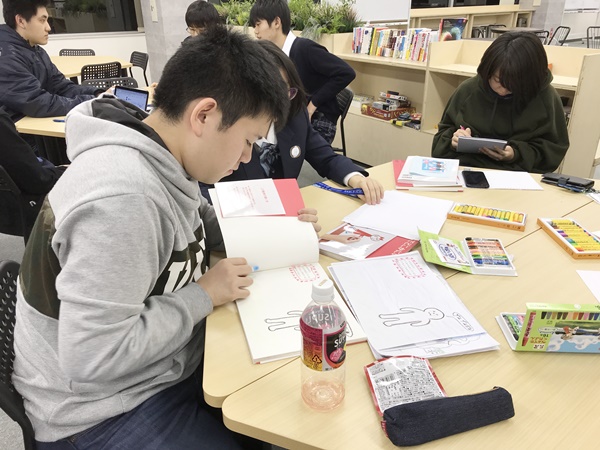

最終授業は、「作成してきた絵本を、作者である生徒自身が話し手となってみんなに読み聞かせする」という内容でした。この授業に向けて、生徒たちは色鉛筆やクレパスを使って自分の作品の仕上げをし、完成させました。

ちなみに今回は教職員も絵本を作成したのですが、「作品にどのような意図(メッセージ)を持たせるか」、「メッセージを伝えるためにはどのように書けば良いか」など、かなり頭を悩ませていたようでした。

そしていよいよ発表の時間です。

絵本のプロット(ストーリー)自体はすべて同じではあるのですが、主人公の設定・環境変化の設定の違いによって十人十色の作品になりました。

ある生徒の絵本の舞台はN高。主人公は自分自身で、様々な環境の変化によって人として成長をしていく過程を表現しました。またある生徒の作品の主人公は糸で吊られた操り人形で、いつしか人間として独り立ちしていく過程を表現していました。他にも、実際自分が飼っている猫と協力をしながら困難を乗り越えていくという作品もあり、それぞれの感性が作品を通じて伝わってきました。

発表後、大塚先生が一人ひとりの作品を振り返りながら、感想や総評をしてくださいました。

このワークは、被災地の中高生や途上国の子供など、多くの人たちがチャレンジしていて、その分析した結果や考察は非常に興味深いお話でした。

人間の考え方の枠は類似していて、一定数以上の人たちにワークをしてもらうと、似た作品が出てくるとのことでした。

しかしそれは悪いことではなくて、人間の思考のタイプは「ある程度パターン化されてるということを知る良いきっかけとなる」と教えていただきました。

また絵本を作る際に、作者が無意識的に考えていることが作品に表れていることも多々あり、多様なバックグラウンドを抱えた人の作品を比較、分析をすることを通して、その人の人間性や原体験を感じることが出来るとおっしゃっていました。

最後に大塚先生は、生徒たちの作品から感じ取った作者の意図やメッセージ、その作品の特徴などをお話してくださいました。

その中でとくに印象に残ったのは

「今、僕が話した内容とこの作品の作者が考えた内容が違ってたとしても、それでいいです。心の中で『本当はそうじゃないのにな』 と思っていて下さい。作者が伝えたいことと読者が読み取ることというのは得てして異なるものです。人になにかを伝えるということはそれだけ難しいんだなと実感して下さい。」という言葉でした。

自分が伝えたいことがしっかり相手に伝わるように、相手が興味を持ってその情報をキャッチしてもらえるように、趣向を凝らして作品を作ることは「0から1」を作る作業で、難しさの反面、その効用の可能性も無限大にあるんだと痛感し、大変勉強になりました。