※このブログは、S高・2年生で投資部員の住井さんに書いてもらいました。

N/S高投資部では、部員は一般財団法人村上財団と角川ドワンゴ学園から提供された資金を元手として、株の投資を行っています。

今回紹介する全3回の基礎講座は、昨年8月募集で投資部入りしたメンバーが対象に、投資をするときに大切なことや知識を学びました。講師は東京大学大学院修士課程に在籍し、投資に詳しい“お坊さん”でもある赤塚智弥さんが務めてくださいました。

■基礎講座1 投資をするときに大事なこと

初回の講義はキホンの「キ」! 投資をするにあたって重要なことを教えていただきました。投資をするときには、「調査をすること」「仮説を立てること」が大切とのこと。

よくわからない人にお金を貸さない。それと同じように投資をする場合は安易に企業の知名度などで決めるのではなく、その会社がどういった事業を行っているのか把握して何にお金を使おうとしているのかを知ること。

そして、会社の活動への理解と賛同が大事とのこと。そのためにもまずは、会社を知るための調査が欠かせないんですね。

そして、投資のための調査には3つの段階があるようです。

1つ目は、会社を見つける。自分の好きな業界や社会の需要をもとに探します。

2つ目は、事業を把握する。投資部では、企業のIR(Investor Relations)への問い合わせや、企業訪問を通じて会社について詳しく知ることができます。調査した内容を良いと感じなければ、1つ目の会社探しに戻ります。

3つ目は、2つ目で把握した事業の内容を良いと判断した時、いよいよ実際に投資をします。

調査をする上でのポイントは事実を見極めること。そのためには“自ら行った調査などで得たもの”いわゆる一次情報がカギとなるそうです。また、統計が自分の感覚を裏付け、正確な数値に基づいて情報を判断できるようになることを指導していただきました。

より良い仮説を立てるためにも統計を活用して、自分で行った調査と情報の正誤を確かめることが欠かせないことだとわかりました。

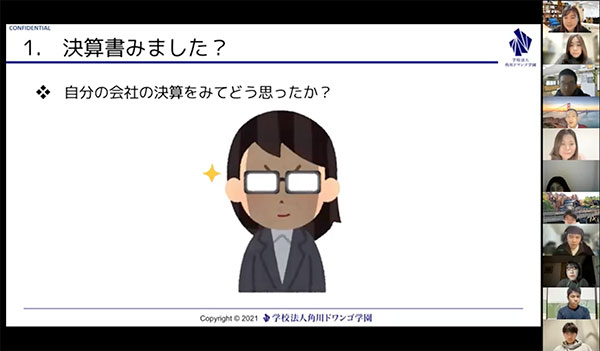

■基礎講座2 会社の成績表って一体何?仮説を立ててみよう

続いて第2回は、1回目の講義で学んだ投資のための調査の2つ目の段階「事業を把握する」ことにフォーカスして決算書の読み方を学びました。

赤塚さんは「出前館」のホームページを例にして、決算書の探し方から詳細に見せてくださいました。

決算書は「会社の成績表」とも呼ばれるそうで、会社にとっては自分たちの状態をさまざまな角度から把握し、経営判断の根拠ともなるツールです。そして、私たち株主にとっても会社の状態を知るためにはとても重要な手がかりになるそうです。

決算が発表される日は要チェックというアドバイスもいただきました。決算前は株価の変動が起こりやすいそうなので、私も自分が投資している会社の決算発表予定日をしっかり確認しておこうと思いました。

また、決算の内容次第で株価は変動するとも。社会情勢などをもとに、投資家が想定していた会社の事業の状態と実態が違っていた場合、株価の変動につながるそうです。

決算書を読むことが大切な理由は他にもありました。自分にとって知りたい情報を企業から教えてもらうために、IRに問い合わせをする前にも決算書を読んだほうがいいとのこと。そうすることで、決算書で知った情報をもとに具体的な質問ができるようになります。

決算書を見なかったことによる赤塚さんご自身の投資の失敗談も話していただいただきました。このお話を教訓にして「必ずしっかり目を通すようにしなければ」と思いました。

決算書を読む理由を学んだあとは、実際に目を通す箇所を解説していただきました。「タイシャクタイショウヒョウ(貸借対照表)」に、「ソンエキケイサンショ(損益計算書)」。そして「キャッシュフロー」。この3つで何を見るかを中心に教えていただきました。

初めて目にする言葉ばかりがずらりと並び戸惑いましたが一つひとつ説明してくださいました。

■基礎講座3 投資指標ってどうやって使うの

最後の講義は投資指標についてです。今回も、PER(株価収益率:Price Earnings Ratio)やPBR(株価純資産倍率:Price Book-value Ratio)など、知らなかった言葉をたくさん学びました。

PERとは「儲けから割安さを見る指標」、PBRは「純資産から割安さをみる」など、わかりやすい言葉を使って、かみ砕いて説明していただきました。

最後には、「ドコモ、KDDI、ソフトバンクどこに投資するのがいいか?」というお題が出されました。2つのグループに分かれて、会社の成長性という観点から考えました。

そのお題に取り組むために、PER、配当利回り(株価に対して1年間に配当金をどれくらいもらえるか)、配当性向(利益に対して配当金をどれくらい払っているか)などの2020年時点での投資指標や利益比較の表、時価総額を比較した表を使い、統計を用いて業界内の比較をするということを、実際に体験することができました。

私のグループでは、通信費といった携帯会社のプランに詳しいメンバーからの話を聞いた上でドコモを選びました。

もう一方のグループは、なんとメンバー全員が異なる会社に決めていました。それぞれ理由は「配当性向が一番高いから株主に還元している」(ソフトバンク)、「純利益が三社の中で一番高い」(KDDI)、「時価総額の高さなど」(ドコモ)だったようです。

ただ今回は「“会社の成長性”という観点から投資先を検討する」ということだったので、投資指標が2020年時点ということも踏まえて考える必要があったようです。

PERを見ると、三社の中ではKDDIが一番割安でドコモが一番割高に、ソフトバンクがその中間になっていました。

一番割高な企業のほうが成長が鈍化すると考えられるため、成長性という観点から見たときには、投資先がソフトバンクとKDDIに絞られるとのことです。

また、ソフトバンクは配当性向が高く今後事業を展開する資金があまり残されていないと読み取ることも可能で、そうすると成長性が限定的になると捉えることができるそうです(投資指標を学習するという観点からであり、実際の投資判断を示すものではありません)。

それらの点を考慮して、赤塚さんご自身は今回のお題の場合、KDDIを選ぶということでした。

■終わりに

赤塚さんの講義は、わかりやすい例えを用いて具体的でていねいに解説してくださったので、投資初心者の私もとても理解しやすかったです。

投資に向けた情報収集をするときに必要な知識などを得ることができたので、自分が投資を検討している会社をリサーチするときに、早速その知識を反映させて分析していきたいと思いました。

特に、第3回最終講義のグループワークでの考察と赤塚さん自身のお題に対する答えの話は、今後自分が投資の仮説を立てるときの視点を増やしてくれたように感じています。

今回のブログが、今後入部を検討しているN/S高の皆さんの参考になればいいなと思います。

N/S高投資部 HP:https://nnn.ed.jp/club/investment/

N/S高投資部 Twitter:https://twitter.com/N_investors