※このブログはオンライン通学コース(以下、オン通)ベーシック・午前クラスの 1年生、Iさんに書いてもらいました。

オン通のベーシッククラスでは毎週金曜日にプロNという授業があります。

プロNとは「プロジェクトN(課題解決型学習プログラム)」の略で、課題解決型学習やPBL(=Problem/Project Based Learning)とも呼ばれます。

以下の3つの目標を達成するために行っています。

・自分なりの問題を社会のなかで見つけることができ、取り組めるようになる

・社会で実践されている課題解決のプロセスや、価値創造のプロセスを学ぶ

・21世紀型スキルやICTリテラシーなどの多様なスキルを実際に活用できるようになる

グループが分かれて、1ヶ月~2ヶ月くらいをかけてひとつのプロジェクトに取り組みます。ちなみにプロジェクトNは通学コースにも授業があります。

通学コースでのプロジェクトNとの違いはすべてをオンラインで行うのでネットでのスキルが向上する点が利点だと感じています。

作戦会議ではビデオ会議システム「Zoom」のブレイクアウトルーム機能(ひとつのミーティングから複数のセッションに分かれること)やSlack(角川ドワンゴ学園で使用しているコミュニケーションツール)のチャットや通話機能を活用して行っています。少人数なので普段あまり話す機会のない人と話す機会でもなります。

ツールは主にGoogle Workspace for Education(※1)かAdobe(※2)を活用しています。

※1 Google Workspace for Education…世界最大級のインターネットサービス企業Googleが提供するクラウド型の統合アプリケーション。

※2 角川ドワンゴ学園の生徒は「Adobe Creative Cloud」を無料で利用できます。

使用するのが初めての人でもオン通では先生やティーチング・アシスタント(以下、TA)、先輩に聞くことができるので少しずつでも使えるようになります。発表ももちろんZoomで行います。将来リモート会議などでも使える技術を身につけることができます。

■今回のプロジェクト内容

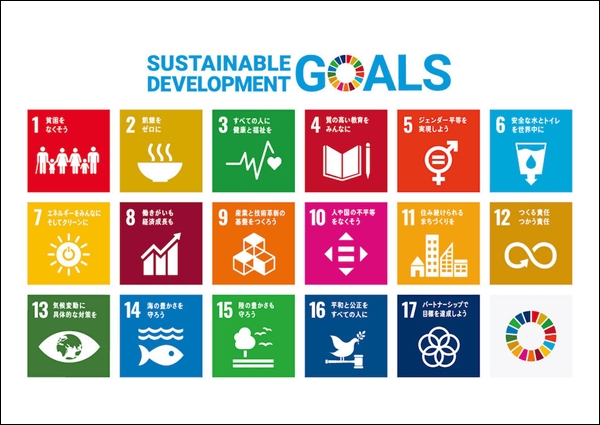

今回は「『SDGs未来都市計画』Webマガジン制作プロジェクト」を実施しました。地域活性×住みよい社会作り = 地方創生SDGsをテーマに、グループで1つの地域の課題を調べ、解決策を提案するプロジェクトです。グループごとで作った冊子をまとめ、クラスで1冊のWebマガジンを作りました。

今回のプロジェクトの目的は以下の2つです。

・地球市民の一員として社会に貢献できる人間になる

・社会の未来を見据えて行動できる人間になる

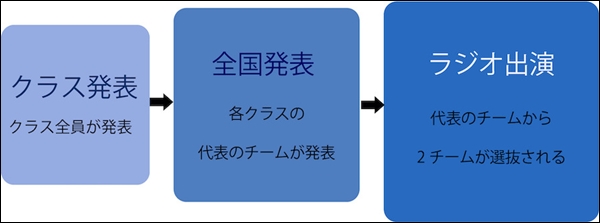

また、オンラインマガジン「SDGs MAGAZINE」様とのコラボレーションにより、講演会と全国発表会が行われました。

各クラスから代表チームが選出され、全国発表会に進出。SDGs MAGAZINE 副編集長内村さんから講評がもらえる貴重な体験ができました。さらに全国発表会で選抜された2チームはラジオ出演という機会をいただきました。

■プロジェクトの取り組み

グループワークは全10回の授業の中で、6名程度のグループでひとつのプロジェクトを進めてクラスで発表するという授業です。

その過程で、SDGs MAGAZINEの副編集長の内村さんを迎え、講演会を実施しました。講演会では成果物を制作するにあたっての心得やテクニックなどを学ぶことができ、とても参考になりました。

■オンラインでのグループ制作活動

発表までにグループで制作するものは2つ。一つ目はA4サイズ冊子のPDFデータです。PDFを結合してクラスで1冊のWEBマガジンにします。二つ目はスライドです。発表する際に使用します。

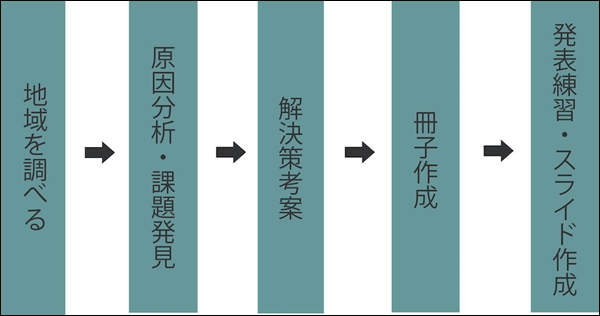

制作の大まかな流れは下記の通りです。

冊子のPDFデータはAdobe Illustrlatorというソフトを使用して作成しました。

発表スライドはgoogleスライドを使用して作成しました。

私は主に代表者のサポートや文章の添削などをしていましたが、限られた回数の授業のなかで完成度の高いものを目指して制作することは、他のメンバーにも共通して難しいことでした。

授業以外の時間にも各々で作業を進めたり、Slackを使用してグループで話し合うことも多かったです。

完成したPDF冊子を目の前にした時、苦労したすべての時間が報われたと実感し、自信を持ってクラス発表に臨むことができました。同じクラスで全国発表に出場したチームのSさんとTさんに感想を聞いてみました。

Sさん

全3回の「プロジェクトN」を通して感じたのが、全国発表会では奇抜な演出や、笑いの要素が盛り込まれた発表を見ることができてあってとても楽しかったです。声を変えてみたり、ラジオ番組のような演出で発表で楽しませてくれるグループもありました。

そして当日の緊張感はすごかったです!何回経験してもこれだけはどうにもできないんだなと思うくらいでした。出番が近づくにつれて手が震え、まともにチャットも打てない。自分たちの発表が始まっても声が震える。心臓の鼓動がマイクに拾われるんじゃないか……そんなことを考えながら発表をしていました。

発表後には、企業の方々からのフィードバックをいただきますが、いい評価をもらえるとそれまでの緊張が吹き飛ぶほど嬉しくなります。

企業の方々からいただいただくアドバイスや、他のグループの発表を見るだけでもいろんな発見があり、とても勉強になりました。

全3回のプロジェクトNを通して、自分にとって貴重な体験をさせてもらいました。今後の学生生活に活かせていけたらいいなと思います。

Tさん

私は2021年10月に転入してきて今回初めてプロジェクトNに取り組みました。初めてだったので、最初は同じグループの人とうまくコミュニケーションを取ることができるか、アイデアをたくさん出すことはできるかなど、不安な気持ちでいっぱいでした。そしてすごく緊張もしました。

しかし、グループが決まって初めて話し合いをした時に、意外にも楽しく話し合いを進めることができて意見もたくさん出すことができました。冊子作成や発表スライド作りには少し苦戦しましたが、グループの人たちと協力して完成させることができました。

全国発表会に出るという話になった時は、初めての挑戦で出られると思っていなかったのでとても嬉しかったです。

当日はとても緊張しましたが、たくさんの人たちの前で発表しみんなとアイデアを交流するという経験をすることができて良かったと感じます!

全体を通してプロジェクトNを始める前よりもSDGsについての理解が深まり、積極性やコミュニケーション力などのスキルを高めることができました。

とても良い経験をすることができました。ここで高めたスキルはこれからもいろいろな場面で活かしていきたいです!

また、「年間を通して身についたスキルは?」という質問を同じクラスの子に聞いてみました。私がプロジェクトNの授業で一番身についた能力は、問題に対処する能力です。

たとえば、ネット環境によって発表会で回線が切れてしまったことがありました。その時は他のメンバーの人たちが場をつないでくれて、なんとか発表ができました。この経験をしてからあらかじめ起こりうる問題に先んじて対処できるようになりたいと思うようになりました。

そこで次の発表会では、トラブルが起きても大丈夫なようにあらかじめ役割分担をして、私はそれまでの制作の時間でアイデア出しや作業などを率先して行い、他のメンバーに発表を任せることにしました。

このことであらかじめ問題を想定して、本番を迎えた達成感が湧きました。また、役割分担をすることで自分のやるべきことが明確になり、モチベーションが上がるという新たな発見もありました。

このように、プロジェクトNの授業にはさまざまな能力を効率的に、楽しく伸ばすことのできるというメリットがあると思います。今後も授業を通して、新しい能力を身につけていきたいです。(S.M)

プロジェクトNの授業で身についたと思うことは、限られた条件や時間の中で面白いものを考え作っていく力です。

私はオンラインフェスティバルのクラス実行委員を務めました。オンラインで楽しむことができる企画で、かつ、斬新で面白い企画を考えることがかなり難しいと感じました。

限られた条件の中でもメンバー全員でアイデアを出し合い、協力して本番に面白い作品を作ることができたので、大変だったけれど実行委員になってよかったと今でも思っています。

この経験をもとに、これからもやってみたいことがあれば積極的に挑戦して多くの壁に自ら立ち向かっていきたいです。(Y.I)

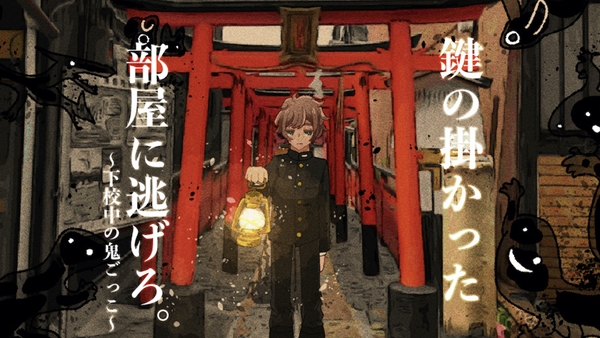

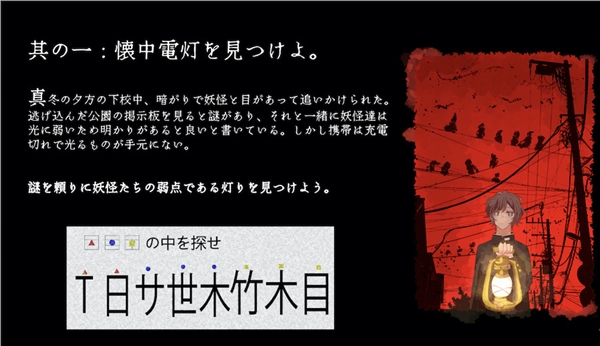

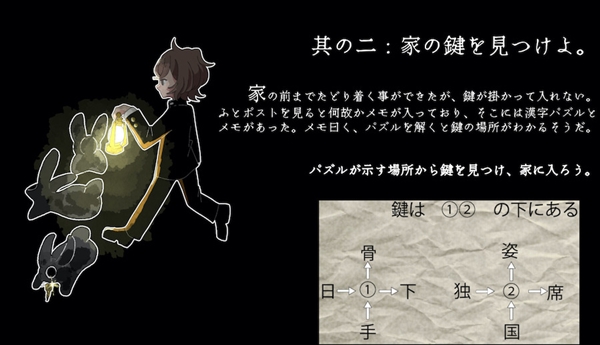

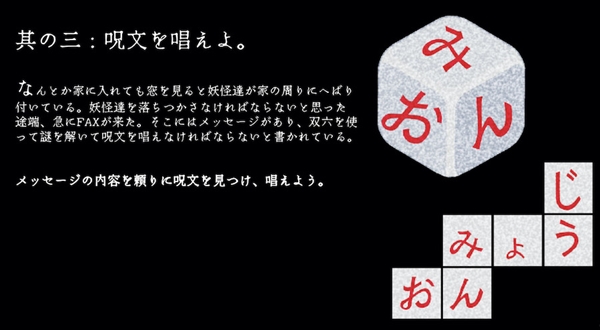

最後に。「リアル脱出ゲーム」を作る企画で全国発表会に出場したチームの作品の一部を紹介します。